Por GABRIEL ZANOTTI

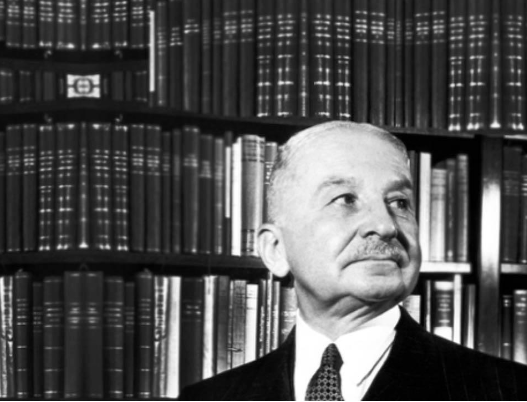

Se han escrito interesantes propuestas de acercamiento entre el pensamiento de dos grandes pensadores que, “a priori”, no parecerían tener nada que ver: Mises y Popper. Dado que Mises y Popper son dos autores a los cuales he dedicado gran parte de mis estudios epistemológicos, quisiera, como intentio auctoris (lo que el autor quiso decir), poner mi granito de arena en la cuestión, que espero que no sea, en la intentio lectoris (lo que el lector lee), un granito de confusión.

Situación histórica de ambos autores

Si los autores que intentan reconciliar las diferencias entre ambos autores tienen que trabajar tanto es que son, efectivamente, muy diferentes.

Mises no salió nunca de su formación básica en las “ciencias del espíritu” al estilo Weber —autor clave para entender históricamente a Mises—. Su paso por Menger no sólo enfatizó su metodología de trabajar los conceptos básicos de la teoría como eje central de cualquier ciencia social, sino que además corroboró para siempre sus dos “enemigos” básicos: el positivismo, por un lado, y el historicismo, por el otro.

Siempre consideró que el inductivismo era posible en el ámbito de las ciencias naturales y heredó del neokantismo weberiano el rechazo a toda metafísica.

Popper, nacido 21 años después en Viena, habitaba otro mundo (“mundo” en el sentido Husserl/Gadamer). Su marco de referencia, en sus primeros 40 años más o menos, fueron las ciencias naturales, la matemática, el positivismo del Círculo de Viena, y sus primeros enfrentamientos con una de sus tesis centrales, a saber, la inducción.

Los temas sociales aparecen en su horizonte, al menos en cuanto a lo académico (no en cuanto a lo vital) entre 1942 y 1944, cuando escribe La miseria del historicismo y la famosa Sociedad abierta. El lugar que sigue ocupando allí lo conjetural no parece tener mucho que ver con las fuertes certezas misianas tanto en lo económico como en lo político, y las preocupaciones posteriores de Popper son, sobre todo, el afianzamiento de su propio método, por un lado, sus preocupaciones respecto al evolucionismo, la teoría cuántica, el mundo, el universo abierto y, por el otro, sus debates con Kuhn, Lakatos y Adorno.

Es relativamente obvio, al menos a primera vista, que los horizontes de ambos autores no se cruzan y que una mínima noticia que tuvieran el uno del otro iba a generar obvios malentendidos.

La interpretación habitual de ambos

Pero, para colmo, ambos autores han generado discípulos que enfatizan aspectos de sus pensamientos que son demasiado contrapuestos. De Popper es habitual enfatizar la conjeturalidad del conocimiento humano, por un lado (como base tanto de su epistemología como de su filosofía política) como la importancia del testeo empírico, no como inducción pero sí como falsación.

En el caso de Mises, creo que la “interpretación Rothbard” es lo habitual. La certeza del conocimiento humano, tanto en su punto de partida como en su punto de llegada no admite ninguna hipótesis auxiliar en el medio, el testeo empírico no tiene nada que hacer en ciencias sociales y si de ciencias naturales se trata, la inducción logra la certeza dado que hay constantes. Método axiomático-deductivo en ciencias sociales, método inductivo en ciencias naturales, certeza en ambos. Por el lado de Popper, método hipotético-deductivo en todas las ciencias, conjeturas en ambos. Obviamente, ambos grupos de discípulos han formado dos iglesias, como diría Feyerabend (la iglesia popperiana y la iglesia misiana) donde la excomunión mutua es obvia.

La ambivalencia de sus escritos

Pero para colmo de problemas, los “extremistas” de ambos autores pueden encontrar en ambos citas textuales que aparentemente corroboran su interpretación. Sería muy interesante, y digno del método que no estamos siguiendo, la lista completa de citas donde Mises entroniza la certeza de los puntos de partida, de la deducción y de las conclusiones en economía, y la compara con las matemáticas. Y los textos más fuertes al respecto no son en obras marginales; son en La acción humana y en las dos específicamente dedicadas a la epistemología de la economía: Epistemological Problems y The Ultimate Foundation.

Por el lado de Popper, los textos que enfatizan la conjeturalidad como eje central del conocimiento humano —no sólo de la física— son incontables; de igual modo sucede con los textos que hablan de la importancia de la falsación empírica.

Por supuesto, lo interesante es que al lado de esos textos tenemos otros textos que parecen o moderar, o poner en tensión, o enriquecer, o hacer inconsistente, (allí cada lector dirá…) al pensamiento del autor.

En el caso de Mises, sus referencias a las “condiciones del mundo real” han sido la cruz de sus intérpretes, sobre todo porque él mismo las coloca como condición para seguir deduciendo… Su referencia a las tendencias (innecesarias) de los empresarios para explicar el proceso de mercado, a los factores psicológicos (no praxeológicos) en el caso de los sistemas bancarios; al manejo de las expectativas para la teoría del ciclo… Y eso para hablar de la parte teórica: en sus escritos de coyuntura, los “lost papers”, como asesor de la Cámara de Comercio Vienés, sus referencias a la realidad concreta, incluso con números, son permanentes, de igual modo que en su seminal libro La teoría de la moneda y el crédito, sin aclarar, por parte de Mises, si ese “enroque” con las circunstancias concretas son condición necesaria para la elaboración y/o corroboración de la teoría. De igual modo sucede en sus propuestas específicas de política económica, como en su propuesta de reforma monetaria del 52 o en su propuesta de reforma para México, del 43. Claro que cualquier “misiano practicante” nos puede decir que… Pero el asunto es que el texto no lo decía…

En el caso de Popper, idem. Sus referencias a sus propios programas metafísicos de investigación, la no falsabilidad empírica de los mismos y la certeza de los mismos (me refiero a la certeza y no falsabilidad empírica del realismo, del libre albedrío, del mundo 3, del indeterminismo, de la lógica…); su famoso principio de racionalidad en ciencias sociales; su ética del diálogo, su actitud racional como mandamiento moral, su importantísima referencia a la interpretación como carga de teoría de toda base empírica (tema al cual volveremos)… Son todos temas que parecen alejarse del Popper unívoco de conjeturas y refutaciones, que parecía casi sólo a Hempel excepto en la falsabilidad. De vuelta: ¿riqueza de pensamiento o mera inconsistencia? ¿Qué “texto” puede responder la pregunta?

Motivos de la ambivalencia

¿Pero por qué, en ambos casos, esa “doble personalidad”, que tanto desconcierto puede llegar a causar? Creemos que, en ambos casos, los autores visualizaron una interacción entre “teoría y mundo” mucho más profunda que lo que sus herramientas lingüísticas (heredadas a su vez de sus horizontes históricos) les permitían explicar y expresar. Ambos autores sostienen que toda teoría es “de algún modo” a priori. Esta es la coincidencia fundamental, no intentada, entre ambos autores, y que Sarjanovic, Di Iorio y Champion no se cansan de resaltar. Y es que ambos autores estaban hablando de hermenéutica sin que ellos o sus lectores se dieran cuenta, esto es, un criterio interpretativo a priori, de la Física, en el caso de Popper, de la Economía, en el caso de Mises.

En el caso de Mises, había un manejo de la realidad concreta al estilo Menger, donde la definición del concepto en cuestión era condición necesaria para poder manejarse en el mundo real de fenómenos complejos (“fenómenos complejos” es expresión de Mises, en La acción humana). Por eso se maneja después con tanta comodidad como economista de coyuntura. En el caso de Popper, la afirmación de que toda experiencia “empírica” (sea ello lo que fuere) está cargada de teoría lo lleva a una concepción de las ciencias donde éstas siempre deben manejarse con una teoría “a priori”.

Conclusión: ambos autores merecen una relectura desde la hermenéutica actual, al menos la de Gadamer. Es una relectura ardua, pero necesaria para una interpretación adecuada de lo que ambos autores quisieron decir.