Por FRANCISCO JAVIER PÉREZ

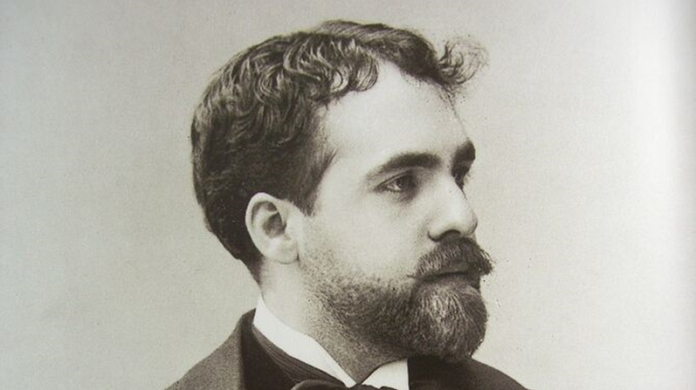

La editorial Gallimard acaba de publicar como una primicia el Journal, 1890-1945, de Reynaldo Hahn (1874-1947). La edición consiste en una antología reunida, presentada y anotada por Philippe Blay (el gran biógrafo y estudioso actual sobre el músico franco-venezolano), bajo la dirección de Jean-Yves Tadié, que se ha encargado también de escribir el prefacio a este tomo de cuatrocientas páginas, cuyo punto final lo pone Mathias Auclair, con un texto de cierre que informa sobre la peripecia cumplida para la definitiva divulgación de los diarios, hasta ahora parcial o restringida, y del reposo definitivo de los originales en la Biblioteca Nacional de Francia. Una parte de estos materiales se conocían en la edición que la Editorial Plon, en 1933, publicaba con el título: Diario de un músico.

De acuerdo con la primera entrada del diario, correspondiente al miércoles 11 de junio de 1890, Hahn, a la sazón de dieciséis años, había comenzado a escribirlo el mes de mayo. En el primer párrafo de ese registro inicial, el joven músico hace alusión a una de sus primeras obras maestras: la canción Si mis versos tuvieran alas, compuesta para voz y piano sobre un poema de Víctor Hugo, el año anterior.

Desde este luminoso primer momento, el diario trazará una parábola que tendrá un cierre dramático cincuenta y cinco años más tarde, en la entrada del martes 20 de febrero de 1945, desde Mónaco, donde Hahn ejerce de director de la Orquesta de Montecarlo, uno de sus últimos grandes cargos. La República de Vichy (1940-1945) había instalado, en cumplimiento de su colaboracionismo con los nazis, un régimen de acusaciones y persecuciones ante toda sospecha de vinculación con los judíos. Hahn, que lo era en una condición parcial que le venía por vía paterna (su madre era de origen vasco), tendrá que salir de París el año 1942 (su domicilio en el número 7 de la calle Greffulhe estaba denunciado como de judío) para ir a refugiarse en el neutral principado monegasco (la relación de Hahn con la familia Grimaldi venía de largo, cimentada por las aclamadas representaciones de sus obras en el celebradísimo Teatro de la Ópera de Montecarlo). Escribirá, al final de su diario, que ha pasado allí los momentos más tristes y angustiosos de su vida (uno de ellos fue haber sido alcanzada su vivienda por un obús que, bien desde las zonas de combate en las montañas limítrofes con Francia o bien desde un submarino inglés que explotaba minas alemanas, desvía accidentalmente su curso y estalla en el balcón de su departamento, dejando al músico malherido). En poco menos de dos años, Hahn estará enterrado en el panteón que su familia ha dispuesto en el cementerio de Père-Lachaise. Su dignidad personal y su notabilidad artística serían restituidas y reconocidas al ser nombrado miembro del Instituto de Francia y director del Teatro de la Ópera de París, el 21 de marzo y el 26 de junio de 1945, respectivamente.

Los diarios de Hahn darán cuenta de la vida personal, familiar, pública, literaria, cultural y musical del artista y de su tiempo y aportarán datos preciosos y opiniones francas sobre los distintos asuntos que son tratados. Dicho de otra forma, las páginas de esta obra literaria ˗pues así se la debe considerar˗ van a ofrecer datos y a arrojar luces sobre el personaje en cada uno de los ámbitos señalados. La entremezcla de cada una de estas facetas construirán un cuadro de floraciones muy ricas que permiten a los lectores de hoy hacerse una imagen fiel de la plenitud (o de la intensidad) con la que nuestro músico vivió, en simbiosis con el arte que practicó y con los artistas a los que conoció. Se trata, podemos adelantar, de un diario escrito para ser leído, al menos en su versión actual, pues Hahn hizo antes de morir una purga de algunos pasajes en extremo íntimos. Resulta interesante, como intención literaria de su autor, que los diarios hubieran sido escritos a mano y luego transcritos a máquina por su secretaria o por el propio Hahn (especialmente los de los años finales). Al concebirlos de esta manera se evitaba la multiplicación de versiones al solo existir un ejemplar único y, más aún, se posibilitaba el retoque de pasajes desde una perspectiva conceptual y estilística, en ese trasvase del texto manuscrito (que deja de existir materialmente de inmediato) al texto en su versión dactilográfica final. Hahn tenía, pues, plena conciencia de que escribía su vida día tras día en la medida en que también la vivía día tras día. Reynaldo Hahn será el principal biógrafo de Reynaldo Hahn.

La biografía y la crítica van a constituir los ámbitos centrales en la evaluación de estos diarios. Sobre su familia el libro nos ofrece informaciones muy escuetas, cosa que refuerza la idea de las eliminaciones que sufrió la obra, siendo Hahn una persona muy apegada a su familia. Del gran patriarca solo nos dice, con parca solemnidad, el 14 de junio de 1897, que ha muerto. Ensaya, seguidamente, una reflexión sobre la consolación fúnebre que la naturaleza hace en relación con las personas fallecidas (todo le recuerda un episodio vivido con Proust en la paradisíaca playa de Beg-Meil, en Bretaña: «la pequeña playa silenciosa, la tarde, y con eso, las cosas desaparecidas y queridas que flotan todavía alrededor de mi corazón. Doy una última mirada al exterior, a esta misma hora, y veo los cuerpos de otros muertos que reposan cubiertos de flores descuidadas»). Sobre Elena Hahn, su madre, el diario ofrece dos menciones: el 5 de julio de 1890, a cuento de un jarabe que le compra en una farmacia; y el 3 de agosto de 1897, cuando su mamá, con lágrimas en los ojos, observa desde la ventana un episodio de violencia policial: un agente arrastra a una mujer, rodeada de transeúntes curiosos, entre ellos muchos niños, que llora y habla con una voz sin aliento mientras intenta soltarse del policía que la aprieta fuertemente. Sobre su querida hermana Clarita, solo una mención intrascendente en el primer registro del diario: que ella y su esposo, el ecuatoriano Miguel Seminario, estaban en París y que él viajaría por cinco meses a su país natal.

En relación con la vida privada de Hahn, el diario será más constante en cuanto al tratamiento de sus muchas amistades y, principalmente, de sus relaciones amorosas: primero, con el escritor Marcel Proust y, muerto este, con el actor y cantante Guy Ferrant, que le sobrevivirá. Sobre el autor de Por el camino de Swann, más allá de los episodios que Hahn pudo censurar, el diario se destaca por su riqueza en el tratamiento de lo que para ambos significó esta amistad sentimental. Después de haberse conocido en el salón de la acuarelista madame Lemaire, Hahn refiere la visita que le hace el escritor, el 6 de agosto de 1894, en la que Hahn toca al piano una de sus piezas, comentando que su música no ha sido hecha para músicos ni para incultos; preguntándose si no serán casi siempre la misma cosa. Unos meses más tarde, el 8 de noviembre, ya embebido en su nueva amistad, da cuenta de que los dos están muy animados con la idea de escribir en conjunto una biografía de Chopin: «un libro minucioso donde la psicología del artista se revelará en sus más mínimos detalles». Las entradas que siguen, y los meses que las acompañan, están dedicados a sus vivencias musicales y artísticas junto a Proust (o de este junto con Hahn). Veladas, conciertos y encuentros que le permiten al músico reafirmarse en su faceta de crítico musical. Toda la música francesa de ese momento se pasea ampliamente por estas páginas como un testimonio de afecto hacia las nuevas estéticas que están emergiendo y, también, como reafirmación de las exigencias que están marcadas para la composición y la interpretación en este tiempo nuevo. El 22 de diciembre del mismo año asisten al histórico estreno, en la Sociedad Nacional de Música, del revolucionario Preludio a la siesta de un fauno, que Claude Debussy ha compuesto a partir del poema de Stéphane Mallarmé. Hahn adelanta un trío de adjetivos sobre la obra: «fresca, ociosa, inquieta». El resto del concierto le parecerá mediocre, exceptuando el Concierto para violín y orquesta nº 3, de Camille Saint-Saëns.

Igual de nutricias serán las alusiones a la pintura que se está desarrollando en Francia a finales del siglo XIX y a comienzos del XX: impresionismo, postimpresionismo y expresionismo, entre otras escuelas. Sobre este particular, serán muy elocuentes las dos primeras entradas de enero de 1896. Reynaldo y Marcel han visitado la galería del célebre marchante Paul Durand-Ruel, quizá con la intención de adquirir alguna de las obras por él exhibidas. El texto espigará nombres de grandes pintores y propiciará comentarios críticos que dibujan a Hahn como un notable conocedor del arte pictórico (siempre interesado por los cruces artísticos, ya había compuesto, en el momento en que inicia su relación con Proust, una de sus obras más interesantes sobre el intercambio entre la música y la pintura: Retratos de pintores. Piezas para piano sobre poemas de Marcel Proust, del año 1894, en donde se ocupa de musicalizar la pintura de Albert Cuyp, Paulus Potter, Antón van Dyck y Antoine Watteau). Siguen referencias a Manet, Monet y Renoir. Para Hahn, el primero de estos pintores es el que asienta un lenguaje superior con clarísimas trazas a lo Baudelaire. En la misma línea ubicará la seducción que le produce Monet. Nada como su abierto repudio hacia Renoir, al que entiende como un falso y optimista Rubens contemporáneo, carnoso y con figuras dermatológicamente enfermas (con ironía, diagnóstica que los retratos que pinta sufren de «cuperosis», debido a las manchas rojas que presentan en sus rostros). Dos entradas del año 1897 se ocupan también de pintura y pintores. La del viernes 6 de agosto despliega juicios sobre Leonardo da Vinci, al que ve como sabio y artista en comparación con Miguel Ángel, Voltaire y Goethe. La del domingo 12 de diciembre refiere una visita al viejo y enfermo pintor simbolista Gustave Moreau. Elocuente, a pesar de sus dolores estomacales, a consecuencia del cáncer que padece, el simbolista dará lección sobre pintura inglesa antigua y moderna, influencias diversas, «japonerías» y sensibilidades. Como suscribiendo las ideas del artista, Hahn señalará que a Moreau no le gustan los pintores que son solo pintores. Con notable acierto, Philippe Blay observará la presencia subyacente y continua de Proust en todo el diario.

Las páginas de esta obra reflejarán los momentos cruciales en la vida musical de su autor (v.g. la composición de muchas de sus obras, los conciertos dados o recibidos y los estrenos de muchas de sus óperas y operetas) y, también, los momentos del tiempo en que vive. Se pasean por ellas muchos nombres de épocas anteriores y muchos más de su propia época. El recuento onomástico no deja lugar a la indiferencia, sino, al contrario, despierta la curiosidad por saber lo que Hahn opinaba de autores, intérpretes, editores musicales, libretistas y críticos y de cómo catalogaba a cada uno de ellos. En esta materia radica, sin que quepa ninguna duda, una de las fortalezas de esta obra. He aquí una lista con nombres muy relevantes de todo tiempo y procedencias, que son mencionados o tratados en los diarios: Bach, Beethoven, Bellini, Berlioz, Bizet, Brahms, Caruso, Castillón, Chabrier, Chaminade, Charpentier, Chausson, Chopin, Cimarosa, Coppée, Cortot, Debussy, Delibes, Donizetti, Dukas, Duparc, Dupont, Dupré, Fauré, Fournier, Franck, Franz, Gluck, Gounod, Halévy, Haendel, Haydn, Heifetz, Horowitz, Ibert, d’Indy, Lalo, Landowska, Lehár, Liszt, Lully, Malherbe, Massenet, Mendelssohn, Messager, Meyerbeer, Mozart, Palestrina, Patti, Rameau, Ravel, Rossini, Saint-Saëns, Schmitt, Schubert, Schumann, R. Strauss, Thomas, Verdi, Wagner, Weber y Widor.

Aunque muchos de ellos merecerían un espacio de evaluación particular, aquí solo será el momento de fijarnos en unos pocos nombres que ilustran la calidad crítica de Hahn, sus preferencias, sus admiraciones, sus repudios y sus afinidades. En general, no se deja llevar por la popularidad de los autores, sino que sus criterios siempre apuntan hacia la perfección estética de las obras y la pulcritud y sentimiento de las ejecuciones. Comulga con los antiguos, especialmente con Gluck y Lully. Sigue a algunos clásicos, como Haydn y Mozart. Evalúa a algunos románticos, como Schumann (considerado como gran artista y excelente estilista, pero incorrecto por descuido), Mendelssohn (al que califica de sabio, creyendo en su lección de arte y moral), Liszt (al que cuestiona por el italianismo de su escritura) y Chopin (al que retrata por la fragancia amarga que despiden sus obras). Cree que Berlioz es un genio, pero imposibilitado para escribir. Messager representa el alma musical de París. Sobre Debussy, al que detesta, dirá que la tontería del fluir de personajes en Pelleas y Melisenda contribuye a la bobería de sus sentimientos y acciones (en la entrada del 7 de mayo de 1922, leemos: “Debussy escribe bien, pero sin finura”). Adorará a Fauré, el armonizador genial. Reconoce el arte de Wagner, en particular la instrumentación del final del Crepúsculo de los dioses. Para Ravel tendrá el siguiente juicio: “Muy educado, pero disloca la escritura”. Su panteón más cerrado lo constituirán Gounod, Saint-Saëns y Massenet, su maestro y mentor.

El viernes 22 de mayo de 1942 relatará un viaje que hace a Tarascón y Saint-Rémy, en la Provenza, para encontrarse con el hijo del gran Alphonse Daudet, autor del Tartarín de Tarascon (al que Hahn había conocido de joven), el también escritor León Daudet. Aunque habían quedado para almorzar, esta comida no se lleva a cabo debido a que el escritor se sentía enfermo (de hecho, fallecería al mes siguiente). Hahn se dedica a recorrer las calles lúgubres de la ciudad, antes de llegar al sórdido Hotel Ville-Verte, para buscar y adivinar dónde estaba la habitación en la que Gounod había compuesto su ópera Mireille. Aunque Gounod la había habitado casi ochenta años atrás, todavía se conservaba el recuerdo de su estancia allí, gracias a una placa de mármol negro, colocada sobre la puerta de la habitación, con el nombre del compositor.

Hahn la describe como un cuarto pequeño y miserable, que ya en ese tiempo lo ocupaba un pintor, con muebles ordinarios, pero con una ventana con vista admirable. Ese paisaje, aunque arruinado por edificios horribles, era grandioso. Se percibía un hermoso valle, verde y azul a lo lejos, en donde se adivinaban los lugares escondidos tras la niebla de la mañana. Hahn contempla el horizonte y canta interior e inconscientemente la obertura de la ópera allí compuesta (una pieza que había defendido contra la opinión mezquina de Wagner que catalogaba a su autor como de un «talento subalterno»; véase la entrada del 3 de mayo de 1922). Pasó unos minutos en silencio en la histórica alcoba y después salió a continuar el paseo por Saint-Rémy. Este relato ilustra con suficiencia lo mucho que el venezolano admiraba al célebre compositor de Fausto.

Para Saint-Saëns tendrá expresiones de verdadera veneración. Lo considera el músico francés más importante de todos. Queda así recogido el domingo 7 de mayo de 1922, desde Marsella, cuando dice: «tienes que llegar a Saint-Saëns, estilista prodigioso, que, aunque a veces ceda ante indulgencias clásicas, sigue siendo el gran escritor musical francés, un verdadero modelo por su condición de evitar algunas recurrencias y repeticiones».

Pero será Massenet, el afamado compositor de Manon, Werther y Thaïs, su maestro desde su primera edad, su guía en la edad adulta, su consecuente mentor y, en definitiva, su amigo verdadero, el nombre musical de más frecuente presencia en las páginas de los diarios de Hahn. Es el maestro que da confianza a su discípulo para hacerlo progresar. El guía de una amorosa disciplina ajena a cualquier forma de rigidez. Le regala a Hahn su propio arte para que pueda hacer florecer el suyo. Como un auténtico padre, está siempre allí para atender a sus ruegos, para cederle sus propias relaciones artísticas, para encauzar su crítica hacia lo productivo y, en suma, para hacerle aprender el camino gracias al precioso modelaje que las propias obras del maestro le indican. Evaluar esta materia daría pie a un amplio estudio que mostraría cómo Massenet, sin desconocer la propia sabiduría musical de su discípulo, se convertirá en el artífice del genio juvenil y del genio maduro de Hahn. Un día cualquiera del mes de octubre de 1894, el venezolano sintetizará lo que para él significaba la maestría de su admirado mentor: «Cada vez que salimos de una clase de Massenet, estamos convencidos de poder escribir una obra maestra, pues sus preceptos se basan en verdades innegables y los enuncia con una claridad que todo lo simplifica». Al saber de su muerte, el 13 de agosto de 1912, Hahn reporta: «Muerte de Massenet. No puedo escribir nada. Más adelante, con la ayuda de este diario, de los miles de recuerdos y de las doscientas o trescientas cartas que tengo de él, quizá pueda escribir más largamente».

Una obra tan nutricia como la que reseñamos permite muchas lecturas más. Las literarias y teatrales resultan incuantificables, pues determinan la esencia del pensamiento de su autor, músico, escritor y poeta por partes iguales. Evidencian un pensamiento estético de gran penetración. Junto a ello, la rica vida artística y social que él músico desarrolla hace que vayan apareciendo en las páginas de esta obra figuras de inmenso renombre con las que Hahn se relacionó (capítulo entero requerirían Sarah Bernardt y Adelina Patti, por ejemplo). Interesa en esta lectura de los salones, las veladas teatrales, el seguimiento de la vida literaria de París y la fragua de una personalidad cultural de múltiples facetas, que deja a un lado la idea de un protagonista frívolo y superficial. Al contrario, los diarios van mostrando cómo el carácter del autor se va agriando en la medida en que los años pasan y ello revela la personalidad comprometida de un intelectual de excepción. Con el tiempo, las reflexiones van construyéndose en un tono ponderado o intolerante, dependiendo de los casos; y, de esta suerte, el texto evoluciona desde lo informativo y admirativo a lo reflexivo y analítico. Su repudio a la política es total y sus comentarios sobre la segunda guerra o sobre sus protagonistas no dejan duda sobre su desilusión y repudio (12/04/1943: «Yo no escribiré nada sobre la guerra ni sobre la política en este diario. Podría caer en manos indiscretas y en la hora actual podría jugarte una mala pasada. ¿Cuál es el asunto? Mejor será sufrir y rabiar en silencio»). Más de un registro podría acercarnos a una zona de filosofía de no poca significación. La estética, está claro, siempre ocupa el centro de sus intereses. Hasta el arte biográfico, en donde tenemos que enmarcar los propios diarios que escribe, son motivo de consideración y de ello queda memoria en la entrada escrita desde Lyon, en mayo de 1930: «Los biógrafos que escriben la vida de grandes artistas dedican un tercio del volumen a describir la infancia, que es siempre la misma, y otro tercio a recontar los amores, con una multitud de detalles sobre el objeto de su ternura, mientras que, si pudieran hablar, dirían cosas que sorprenderían. Así, ninguno se detiene en sus hábitos cotidianos, gastronómicos, higiénicos, etc.». Concluye, diciendo: «Las biografías son inexactas. Las memorias son engañosas».

Llegado a este punto, no queda sino proponer una revisión de todo aquello que creíamos firme sobre este artista tan notable y llamar la atención sobre su potente obra literaria (su obra de escritor), tan notable y duradera como su también potente obra musical (su obra de compositor). Estos diarios, que disponemos gracias a esta edición en su versión integral, así lo están exigiendo.