Por JOSÉ ANTONIO PARRA

En una ocasión en que me encontraba en una isla del Caribe colombiano tuve oportunidad de conocer a un mago que había ido a ese lugar a hacer una demostración de sus habilidades. Más allá de lo asombroso que fueron los pases mágicos del prestidigitador, los cuales incluyeron cambios súbitos del color de la pinta de los naipes frente a mis ojos perplejos, había algo que no dejaba de llamarme la atención. El mago tenía un semblante en extremo parecido a Andrés Caicedo, el autor colombiano que se suicidó el 4 de marzo de 1977. Incluso, al final de la presentación del nigromante, al preguntarle de qué región de Colombia era, me dijo que era caleño, tal como el escritor.

La literatura −y la vida, en general− tienen caminos insondables. Los autores y las piezas fluyen y alcanzan a sus lectores o estos últimos a una determinada obra de acuerdo a leyes que trascienden la lógica. En el caso de la anécdota que referí al comienzo, no habían transcurrido dos días del hecho cuando tropecé por casualidad con un ejemplar de ¡Que viva la música!, la novela que Caicedo recibió el día de su suicidio. En ese instante supe que ya estaba en el punto de no retorno con este autor; debía aproximarme a su constelación literaria y biográfica, que en su totalidad constituyen la perfecta experiencia de culto.

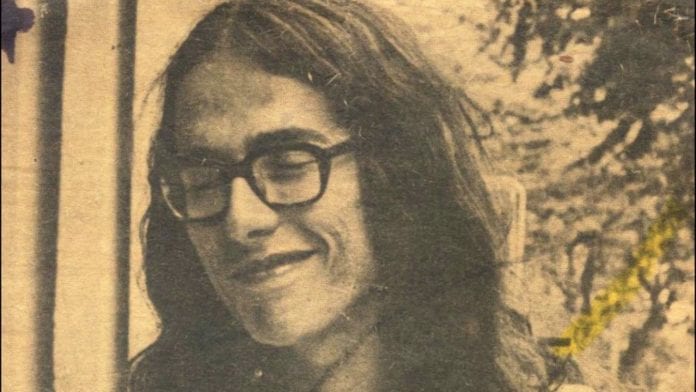

Andrés Caicedo nació en el año 1951 en el seno de una familia acomodada. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un niño muy precoz de intensa personalidad. Sus inicios en la escritura, cuyo abordaje era en extremo riguroso, se remontaban literalmente a la infancia.

Su personalidad transgresora le llevó a tener que cambiar de colegios, de manera que tuvo una turbulenta vida escolar y pasó por varias instituciones hasta que finalmente se graduó. Entre las anécdotas que se cuentan de él durante ese período, estaba aquella de que se inventaba una opulencia económica que no poseía. En todo caso, su precocidad de algún modo recuerda a la de Rimbaud, al igual que su figura andrógina a la de Nick Drake, el cantautor inglés de culto que falleció en el año 1974, tres años antes que Caicedo.

Uno de los aspectos esenciales de su obra reside en el desentrañamiento del tejido social y urbano que se daba en su urbe y que de algún modo podría extenderse al resto de la sociedad colombiana del período. Más allá de ello, en él se da la epifanía de un adolescente con una madurez inaudita y una palabra en extremo sedimentada cuyo devenir responde a una rítmica genuina, una rítmica que denota las sonoridades inherentes a los dialectos del Cali de su época, así como de su entorno socio cultural. Hay, además, una suerte de dimensión espectacular que se percibe en tal rítmica y que apunta a la recreación de escenas presentadas cinematográficamente. Los planos de Caicedo fluctúan; los hay veloces, alucinados, hipnóticos. Hay paneo, travelling y, en fin, la recreación impecable de una puesta en escena que transcurre tanto dentro como fuera de la mente del autor. Esto se da tanto en su narrativa de largo aliento como en sus cuentos y en sus cartas.

En relación con ¡Que viva la música!, desde su mismo comienzo se despliega el universo Caicedo a través de la mirada de María del Carmen Huerta, «La Mona» que, en sus propias palabras, es «rubísima». Esta pieza es, sin duda alguna, una obra de gran maestría por las texturas con las que está confeccionada y donde confluyen distintos ritmos, al igual que una multiplicidad de escenas que más allá de lo aparente −la música, el baile, la rumba y las drogas− dejan en evidencia la dimensión psicológica de lo border, además de lo que la psicología denomina el «chivo expiatorio». Esta categoría de lo psíquico ocurre en la figura, no solo de la protagonista, sino también en la persona de Ricardito el Miserable, de quien el autor −en la voz de La Mona− expresa que se había perdido «cargando con todos los síntomas de mi generación».

La dimensión cinematográfica es una de las obsesiones que tuvo este autor a lo largo de su cortísima vida y que le llevó a fundar el Cine Club de Cali, al igual que la revista Ojo al cine, inicialmente junto a Luís Ospina y Ramiro Arbelaez. Luego se les sumaría Carlos Mayolo. Su trabajo como director de teatro, guionista y realizador cinematográfico dio cuenta de una fuerza telúrica que también se manifestó en tanto experiencia literaria, con banda sonora incluida.

En sus cuentos se da también esa suerte de poética del frenesí que le caracterizó y que en algunas ocasiones incluye miradas introspectivas de gran profundidad, tal y como ocurre con su relato «Vacío». Eso también pasa con «Infección», suerte de manifiesto de la ira de una generación. A muy temprana edad su escritura llamó la atención en el ámbito internacional, llegando a recibir por «Los dientes de Caperucita» el segundo lugar en el Concurso Latinoamericano de Cuentos de la revista venezolana Imagen latinoamericana. «Maternidad» es, asimismo, una de sus narraciones cortas donde se entreteje un finísimo humor negro y un gran desparpajo ante el descalabro y el absurdo. Y es que no es casual cierto coqueteo con el absurdo en su estética y su vida. El autor incluso llegó a dirigir la pieza de Ionesco La cantante calva.

Sin embargo, la esfera Caicedo es una que tarde o temprano estalla o implosiona, de acuerdo con la perspectiva con la que la observe el lector-espectador. Ese desenlace no está solamente referido a su ámbito vital, sino también a la existencia de sus personajes. Por ejemplo, en lo relativo a ¡Que viva la música! o a «Maternidad» se despliega el absurdo de chicas acomodadas de Cali que terminan en el descalabro.

Y es que esa carrera loca que significaron la vida y la obra de Andrés Caicedo no fueron sino la representación de lo intenso, una existencia con fecha de caducidad, tal y como el autor llegó a afirmar cuando expresó que «vivir más de 25 años es una insensatez».

Quince días antes de su suicidio, Andrés Caicedo había conocido a Héctor Lavoe, uno de sus ídolos musicales. Asimismo, su noviazgo con Patricia Restrepo se encontraba en un momento francamente álgido. Ese año no había podido ir al Festival de Cine de Cartagena y además transitaba sus 25 años, fecha que de acuerdo con su manifiesto personal era el tope hasta el que se puede vivir. Sus adicción a las sustancias psicoactivas había sido un leitmotiv a lo largo de su existencia y durante los últimos años había sufrido quiebres emocionales severos.

Ese día, 4 de marzo de 1977, escribió dos cartas, una para su amigo Miguel Marías, con quien trabajaba en Ojo al cine, y otra para su novia, Patricia Restrepo, quien recién se había marchado. El día había sido frenético y ello queda manifiesto en la carta a su pareja. En algún momento de la jornada recibió su novela ¡Que viva la música! publicada por Colcultura. Ese día no era sino la continuación de la poética de lo fragmentario que caracterizó su vida.

A lo largo de la jornada Patricia Restrepo regresó al apartamento donde vivían. Ella refiere en una entrevista a Señal Colombia que en los minutos finales, sentado en su escritorio, Caicedo le comentó que se había tomado 60 pastillas de secobarbital. Al final, el autor expresó que esperaba que no le estallara la cabeza y acto seguido quedó muerto sobre el escritorio. El espejo que todo lo reflejaba se rompía y empezaba el mito del hombre.