Por NASLY USTÁRIZ F.

“El poema gana si adivinamos que es la manifestación de un anhelo, no la historia de un hecho”

J.L. Borges

“La verdadera vida, la vida por fin esclarecida y descubierta, la única vida por lo tanto plenamente vivida, es la literatura”

Marcel Proust

Los recuerdos felices más antiguos que puedo articular están atados a los cuentos de hadas. Para una niña flaca y larguirucha que creció en un pequeño apartamentico en Los Laureles de una Caracas amable e irrecuperable, rodeada de hermanos, padres, tía, prima y largas visitas de una abuela de genio vivo y mano suelta, los libros siempre fueron refugio y compañía (1). A mi querida tía Elia, le debo entre tantas deudas de imposible pago, de esas a las que aludía Cela, la relación amorosa más larga y estable de la que tengo memoria, la que al día de hoy mantengo con los libros. Su lectura incansable en voz alta de los cuentos que ella misma me compraba se erigió como un don ataviado de palabras, una llave mágica que me trasladaba a bosques, castillos, torres, casitas de chocolate, poblados de duendes, brujas, gigantes. Los libros eran puerta y eran llave a otros mundos que ni siquiera se intuían fuera de aquellas páginas. Por eso cuidaba primorosamente mis libros y mi modesta felicidad de entonces se centraba en verlos apilados cerca de mi cama y en saber que cada 11 de agosto recibiría libros como regalo de cumpleaños.

Siempre pensé que una manera de describirme, quizá con piadosa precisión, era como una niña que leía. A diferencia de mis hermanos y prima, diestros en metras o patines, en baile o en bicicleta o en pelotica de goma, yo leía. Primero cuentos de hadas y rimas infantiles, luego adivinanzas y fábulas, después novelas; todo un universo de color y abundancia que, a la manera de Aladino y su alfombra, me sacaban de una realidad más gris, más monótona, menos rica y variada y me llevaban a mundos insospechados de olores y formas diferentes, lejos de ese otro que se divisaba a través de las ventanas. Los libros me proporcionaban las alas y la autonomía que la vida precaria era incapaz de poner a mi alcance, me permitían moverme en el tiempo, como los automóviles se mueven en el espacio, y conocer así a Jane Eyre o a Jo March, a la Carmen Rosa de MOS, o conmoverme hasta las lágrimas con la pequeña vendedora de fósforos y sentirme amiga y cómplice de gentes de otras épocas y otros reinos, tan reales como mi familia. Como una jovencísima Emma Bovary, yo anhelaba otra vida, otras cosas y los libros saciaban en parte esa ansia, a la vez que ponían nombre y daban forma a las emociones y sensaciones nuevas que se agitaban en mí, me ayudaban a reconocerlas, a articularlas. Esa voz propia, individual y única que llevamos por dentro, tiende un puente hacia el exterior gracias a la lectora que fui, a la que soy, a la que seguiré siendo. Al final contar las historias que llevamos por dentro es una forma de contarnos a nosotros mismos.

II

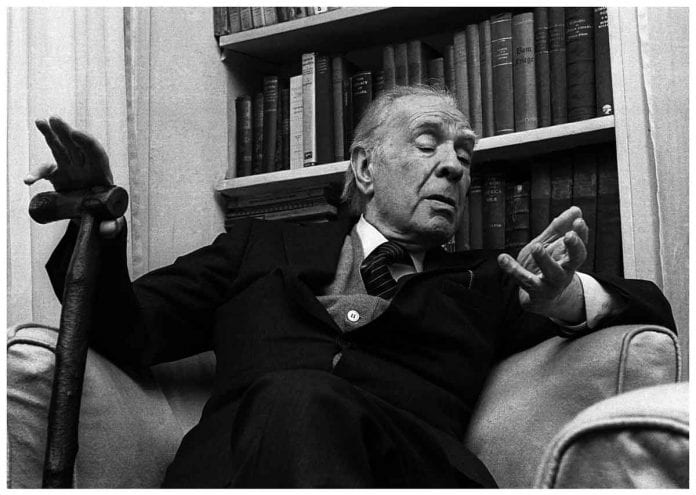

Bajo una premisa tan fundacional, este sea quizá un pequeño relato de gratitud a los muchos libros que me han acompañado, que me han mostrado rincones insospechados de mí misma, y me han predispuesto a defender aquello en lo que creo, o me han sacado de errores diversos, pero que han ido a parar a otras manos, o bien se perdieron en el tiempo. A los otros que aún me esperan pacientes en mi biblioteca de Caracas, y a algunos más que han viajado hacia mí en la bodega de un barco desde el Río de la Plata hasta el norte de esta América donde ahora habito. En Buenos Aires, ¿dónde si no?, intenté recomponer una modesta biblioteca nueva, en medio de un cierto luto por los libros que una maleta, aun varias, no alcanzaban a contener. En ella, gradualmente, empezaron a reinar unos pocos clásicos de bolsillo, y mucho de Borges y de Onetti, de Piglia, también de Hayek, Mises y Rojas, conocí a Arlt y a Bioy Casares, a Pizarnik y a las Ocampo, retomé a Rand y Krause. Y empecé de nuevo a releer, mi hambre de lectura siempre pantagruélica me hacía comprar más libros de los que mi escueta rutina me permitía abarcar, pero, en cuanto a esa avidez, siempre he pensado que se trata del paso previo y anhelante hasta la siguiente lectura que me deslumbre, esa que puede estar al alcance de un anaquel mío en el que ya me aguarda, comprado, prestado o regalado el próximo libro. El libro que ya posees tiene la mejor oportunidad de ser tu próxima lectura. A tal fin, los vastos espacios de La Rural, en Plaza Italia que albergaban cada año la Feria del Libro porteña me permitieron, además de conocer y escuchar en vivo a Pérez Reverte, Vargas Llosa, Coetzee, Villoro, Montero, entre otros, salir en cada otoño sureño con maravillas para mí y para otros. Los míos, de temas diversos, aguardaban en paciente fila de espera, mientras me adentraba con asombro en el mundo especular, ignoto, individual y laberíntico de Jorge Luis Borges, el escritor que más me ha acompañado en el destierro voluntario. Ese que acompasaba con sus textos de sabor decimonónico nostalgias y congojas de una expatriada que aún hoy no entiende que seducción perversa fue insuflada en los venezolanos que no pudieron reconocer el alto precio que nos sería cobrado por apostar, una vez más, a la Herencia de la Tribu (2). Borges era el escritor/lector que, con su gesto subversivo de no enaltecer los localismos, con la fuerza de sus sugerencias, albergaba la ilusión de un albedrío voluntario para cada individuo. Mucho después, cuando la barbarie se instaló de nuevo en mi país reafirmé dolorosamente, ante la pérdida y el despojo, lo genuino de su postulado: “Sólo los individuos existen, si es que existe alguien”.

III

Es ya un lugar común esa consigna popular en torno a los libros de que hay dos clases de tontos: los que los prestan y los que los devuelven. En mi caso, como el Jano bifronte, cumplo de manera entusiasta con las dos caras de esa moneda, pero reconozco que, como las sirenitas de mis lecturas infantiles, se está volviendo una práctica ilusoria, quizá condenada a la extinción, ante una sobrevenida imposibilidad de devolución oportuna. Resulta que mi país, esa amalgama de recuerdos que solo vive en mi cabeza, se ha vuelto, en la práctica, un lugar de acceso restringido, y como en el jardín de aquel gigante egoísta recreado por Wilde, cada vez es más difícil entrar en el lugar en el que alguna vez jugamos a ser felices. Las barreras son imprecisas pero eficaces y aquellos a quienes la vida nos ha impulsado en formas varias a vivir cada vez más tiempo fuera de Venezuela, hemos ido comprendiendo que el que se va está obligado a viajar con la carga más ligera posible, apenas lo que en cada travesía pueda acomodarse en una maleta de 23 kilos y con suerte un carry-on. En tan precario espacio los libros han sido siempre indispensables, pues es bien sabido que no hay compañero de viaje más entrañable que el libro apropiado. No obstante, y sin certeza previa sobre cuál sería el espíritu con el que se enfrentaría uno a vuelos interminables o salas de embarque atestadas, solía optar por llevarme como equipaje de mano varios libros, tres, cuatro, hasta alguno más, propios o en préstamo, para que fuera mi ánimo azaroso el que eligiera en el momento preciso en el que ya hubiera completado los rituales de aduana y despedida, la historia que tendría el poder de trasladarme y sacarme de allí mucho antes de que mi avión despegara.

El ritual que sigo es mucho más módico y escueto que el de Anna Karenina cuando vuelve a su casa desde Moscú a San Petersburgo, sin saquito rojo, ni almohadón para las rodillas ni manta para las piernas, cuando “le pidió a Aniuska la linternita que sujetó en el brazo de la butaca y sacó de su bolso un cortapapeles y una novela inglesa”. Ubico una silla con vista al mostrador de la aerolínea, saco yo misma de mi bolso la novela (o el libro de cuentos) que me hable y me enamore entre los varios que me cortejan en silencio, el elegido como pareja, pues es en el viaje, es en la espera y en el traslado donde logro una compenetración con lo leído y con las otras vidas narradas, que a veces es esquiva en lo cotidiano. Esa intimidad en medio de una multitud, esa cofradía con otros lectores que antes que yo se regocijaron con las obras leídas, me hace comprender que la lectura, como la vida adulta, es una experiencia individual, personalísima, pero que, a la vez, me hermana con otros lectores, ya sean de la vida real o de la ficción. Piglia no duda en calificar a algunos de estos últimos como “héroes de la subjetividad moderna” (3). Por su parte, Borges reflexionaba sobre el significado de “Sentir al mismo tiempo lo multitudinario y la soledad” cuando recordaba al famoso detective Dupin, de Poe.

La última vez que salí de Caracas tuvo mucho más de aventura y de sobresalto que de ese ritual de aislamiento lector a la manera de Tolstoi, de ese ejercicio de libre albedrío que te permite escoger a tu compañero de ruta. El cierre de fronteras y aeropuertos hizo forzosa la travesía ligera, el equipaje de mano como opción única. En tan precaria circunstancia, solo dos libros encontraron espacio entre mi bolso y el maletín de mano, y uno de ellos me fue encomendando devotamente por uno de mis amigos entrañables, con la consigna de devolverlo en la próxima vuelta. Por supuesto, ya lo leí y lo releí, un poco en el largo y expectante regreso a mi nuevo país de acogida —que es mucho más Javier que Estados Unidos— y un resto en la cotidiana rutina claustrofóbica a la que esta nueva peste nos ha forzado, siempre atenta a reprimir el deseo de subrayar y destacar las partes más luminosas. El libro no es mío, debo devolvérselo intacto o casi a Ramón, así como tengo aún libros de Ángel, de Flavia, de Andrea, de Serviliano. No sé cómo y menos cuándo será mi próximo viaje a Caracas, pero mi compromiso con la devolución de los ejemplares prestados es firme porque son las ideas, las historias que a través de sus páginas he vivido las que ahora ya son mías, de las que me he apropiado y que me han permitido vivir otras vidas, viajar a lugares geográficos o míticos, pero tan reales y accesibles a través de sus páginas, como lo era Buenos Aires para el dedo mágico con el que Mami se movía, según nos cuenta Onetti en La vida breve “Con la punta del dedo paseaba a lo largo y a lo ancho por la capital”.

Los libros y el respeto a la palabra empeñada forman una parte indisoluble de quien soy, así que debo encontrar la fórmula para regresarlos, pero tomará un tiempo. Por eso decía antes que temía que las circunstancias actuales estuvieran por dar al traste con ese credo de confiados prestamistas y prestatarios de libros que insistimos no solo en ello sino en el libro, ese instrumento —el más asombroso— del hombre según Borges, “una extensión de la memoria y de la imaginación”. En mi caso, la insistencia en devolver los préstamos se debe a que lo que ellos relatan ya me ha sido revelado, la riqueza y la felicidad de la lectura han hecho ya su parte en mí y me han contado en susurros un capítulo más de esa incesante historia, que forma parte de ese “solo poema infinito erigido por todos los poetas del orbe”, como sostenía Shelley.

En su ensayo La verdad de las mentiras, Vargas Llosa postulaba que, a diferencia de la ciencia y la técnica, incapaces de cumplir una función social integradora debido a lo infinito del conocimiento y la velocidad con que evolucionan, la literatura constituye uno de esos denominadores comunes de la experiencia humana; para el peruano “Ese conocimiento totalizador y en vivo del ser humano hoy, solo se encuentra en la literatura”. Postula el rol de la literatura como uno de los más enriquecedores quehaceres del espíritu, y además como una actividad irreemplazable para la formación de un ciudadano y de individuos libres. Por su parte, Borges en su ensayo dedicado al libro afirmaba que la literatura es una forma de alegría. Y citando a Emerson expone la luminosa noción de que una biblioteca es una especie de gabinete mágico en el que “están encantados los mejores espíritus de la humanidad, pero esperan nuestra palabra para salir de su mudez”. La oportunidad de elegir dialogar con los mejores hombres y mujeres solo requiere que abramos el libro y los despertemos, depende de nuestra elección.

Tal vez, así como en su condición inasible e inacabada de arte, la literatura quiere susurrarnos algo que no alcanzamos a captar a plenitud, de igual forma la libertad solo es percibida como ese atributo que nos hace distinguibles y humanos —individuos—, cuando la extrañamos, cuando la hemos perdido, como en la vieja adivinanza de mi niñez, que alude al silencio como aquello que solo existe sin ser nombrado.

Referencias

1 Me gusta pensar en esa metáfora de Piglia, “La lectura es una defensa más fuerte que una valla”. El Último Lector.

2 Referencia al libro de la escritora venezolana Ana Teresa Torres.

3 La cita precisa es del mismo ensayo antes citado “El último lector” y en ella alude a Robinson Crusoe, quien para Piglia “al igual que Don Quijote (y que Hamlet), por ser un lector es uno de los grandes héroes de la subjetividad moderna”. Pág. 153.