Por MIGUEL ÁNGEL CAMPOS

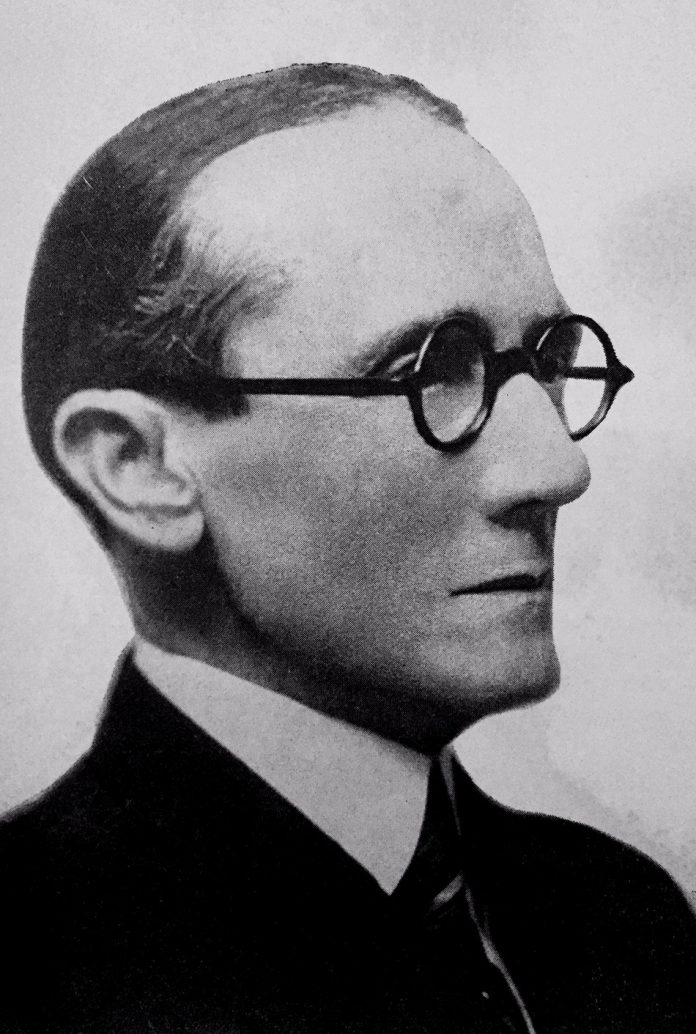

Contemporáneos estrictos, pues ambos nacen en 1870 y viven casi el mismo número de años, Julio César Salas y Laureano Vallenilla Lanz parecen compartir más que la ruta de una cronología. Observadores de su sociedad y hombres atenazados por el imperativo de la acción, son, sin embargo, sus relatores críticos, y tras superar la falsa tentación de los hechos redentores. La de ellos es la mirada intelectual sobreviviendo a las exigencias, más bien muecas de un tiempo donde sólo los hombres dados a imponerse por el prestigio de la personalidad que subyuga elaboran símbolos de consecuencias sociales. Civilización y barbarie, Etnología e historia y Cesarismo democrático y Disgregación e integración parecen libros equivalentes. En sus distintas circunstancias hablan el mismo lenguaje de las tensiones de lo que está por hacerse, incluso el método de interrogación les es común; afinidades impuestas por la decisión de inquirir al margen de las sumas del poder. Los primeros títulos son claramente la doctrina del pensador productor de juicios desde su cultura liberal, de humanismo anclado en una visión de lo comunitario como herencia estable sobreviviendo a la crisis. Los segundos son el meditado inventario que concluye en un estudio de los procesos de formación: es evidente el gusto por las fases y esa oculta teoría del asentamiento que mueve a ambos libros (Civilización y barbarie y Cesarismo democrático, ambos aparecidos en 1919).

Ya un asunto caro a los dos autores asoma en ellos con toda su determinación, ese de la Colonia y su ascendencia en la constitución de los climas de la Republica de mixturas: pardos, negros, indios, mantuanos no son mezclas biológicas del esplendor de un mestizaje, son sobre todo la identidad de la convivencia que se ha sobrevivido a sí misma, a su violencia de los abandonados de la historia. Detengámonos en esa razonable y sintética inferencia de la significación del federalismo. Si para la mayoría no es sino el asalto del Estado centralista, en una escueta indicación del desplazamiento de unas instituciones artificiales por otras, para Salas y Vallenilla Lanz es la fuerza sedimentadora del gentilicio. “Ninguno de los mismos apóstoles del federalismo llegó entre nosotros a penetrar en los orígenes históricos y sociológicos de aquella tendencia instintiva, poderosa y persistente de casi todos los pueblos hispanoamericanos hacia la disgregación…” —a este señalamiento casi forense de Vallenilla añádase todo el capítulo XIV de Etnología e historia, saga de grupos errantes constituyendo el territorio a fuerza de afinidades con la tierra, ocupándola para signarla y fecundarla. Esa “comedia legal aconsejada por los juristas”, dice Salas de los requerimientos de vasallaje, pues no es sino el inicio del extrañamiento, formación de ese Estado artificial y sus ciudades contra los cuales se levanta el sentido de patria chica de la cultura agraria.

Estudiosos angustiados de la nacionalidad forjada en el intercambio de una economía de subsistencia y frente al expolio de la Corona, y no tanto en los ruidosos protocolos de fundación de la vida pública, ambos llegan por un camino natural a la afirmación de los logros de la autonomía. Así, la extraordinaria tesis de la guerra civil, razonamiento que ha debido llevar forzosamente a replantear la historia política en la historiografía posterior, es un aporte de ambos. Pero la preeminencia le corresponde al propio Salas, pues en el capítulo XV de Etnología e historia (1908) quedan consignadas las fuentes de este hecho. “Este falsísimo concepto acerca de los deberes para con la seudo madre-patria hizo verter mares de sangre americana, pues dividido el país en dos bandos, la guerra entre ellos fue propiamente una guerra civil…”. Corresponde a Vallenilla sistematizar este hallazgo y lo hace en términos del sociólogo catalogador de la herencia de la República, es el clásico primer capítulo de Cesarismo democrático (1919), difundido en la conferencia de 1911. Su autor no tuvo los recursos para publicar su libro con siete años de antelación y resulta desoladora, vergonzosa, para nuestra vida institucional aquella carta donde solicita fianza para un préstamo de banco con garantía de su casa (esta vale veinte veces más) a un general acomodado, valido del gomecismo (un tal Juan Antonio Velutini, este ni siquiera le contestó).

En general, se trata de dos revisiones del proceso venezolano nutridas de ideas disidentes, informadas de la teoría política francesa aunque no tanto de su sociología (Vallenilla), y la de Salas nacionalizando cierto positivismo, nutriéndole de razonamientos a ratos afines a un marxismo económico y cargado de referentes culturales. Por primera vez vemos los recursos del instrumental de las ciencias sociales en su dimensión formal aplicados al esclarecimiento de nuestra formación societaria, aproximando categorías y conceptos sin perder de vista la urgente necesidad de construir un objeto, caracterizarlo para el conocimiento de lo real local. Se trata de un avance desde la honestidad de la probidad intelectual, y sobre todo desde la pasión de exaltar el país mediante el imperativo de conocerlo, para honrarlo y redimirlo contra los hombres del oportunismo y esa “violencia vegetal” que disminuye los entusiasmos de Briceño Iragorry.

Pero estos dos hombres, tan cercanos en sus afectos y elecciones, inclinados con el mismo ánimo frente a la tierra como esfinge, se alejan exponencialmente cuando llega la hora de encarar sus compromisos e inferencias. Eso nos hace preguntarnos cuánta distancia puede introducir la valoración política de lo social en el saber puro de los fascinados. La Colonia de Salas es un mundo teñido del peso oprobioso de sus orígenes de violencia y subyugo. El “tedio con que los conquistadores miraban el ejercicio de la agricultura”, la orgía de los metales y la condición a que fueron reducidos los indígenas, son para él estigmas que prevalecerán hasta los días del sepulcral gomecismo. Su argumento no deja tener ya ecos de una lucha de clases dirimida en los acuerdos de la metrópoli respecto a aquel orden nuevo: “Los monarcas españoles al extorsionar a sus colonos lanzaron de hecho a estos sobre los indígenas, cabezas donde paraban todos los rayos”. Si la unidad de la cultura colonial es un hecho innegable, modelador de la indagación de la estructuración de la gens, también supone como herencia para el futuro de la criollidad y su proyecto nacional un escenario de oscuros complejos donde la violencia y cierto desdén patriarcal ponen ponen las reglas del juego. Sin embargo, la fe de Salas en los intercambios de aquella fase de tutelaje se funda en la calidad de unos hábitos, expresión de las cultura tamizados en el sometimiento: ya no mezclas de sangre para una mayor o menor distinción, sino estilos de vida frente a una ecología nueva. Su balance final no puede ser sino un alarde de tolerancia y afectos por ese nuevo hombre: “Los pardos se distinguen por su energía, su laboriosidad y quizás su belleza”. Los pardos, terror de las mantuanos en el alba del proyecto, son vistos aquí en una perspectiva redentora del aliento de una sociedad que todavía no se reconoce como portadora de una tarea civilizatoria.

Rastrea Salas también una lejana conducta del igualitarismo, más una manera que otra cosa, y bajando el tono hasta una observación práctica nos muestra como aquella tendencia se desplaza desde triviales exigencias de la vanidad del día hasta su oleada sangrienta de la Guerra Federal, pero queda claro como hay un origen donde sólo se regatean dudosas prerrogativas. El igualitarismo se alza así contra distinciones atinentes a usos y formas, una cierta segregación que prohibía a unas castas la posesión de símbolos considerados marca de estatus, y no tanto contra desigualdades oprobiosas. “Esta hostilidad de los blancos para los pardos dio origen a curiosas querellas, muestra de las cuales fueron los pleitos ridículos o extravagantes: uno, el seguido en Caracas a varios individuos que usaban bastón; el otro, un proceso formado a un señor que usaba paraguas sin haber hecho justificativo…”. Me pregunto si este origen banal no sobresale en la excitación de hoy de un país que pone de moda la justicia social en el trance del más sórdido consumismo fetichista.

Algún dejo de burla hay en este recordatorio, y quizás para oponerlo a las graves razones desplegadas por Vallenilla, quería tonificar así los juicios sobre el extravío con datos traídos desde la ausencia de solemnidad de nuestro drama. Si insiste en la condición de los indígenas para poner en evidencia el fracaso y lo artificioso del orden colonial es para dejar claro que la sociedad es por encima de todo integración como conciliación, no resguardo a la fuerza de un territorio conquistado. Y en esto parece alejarse sustancialmente del determinismo vallenillano, pues éste supone que en la medida en que se amplía la acción del hombre sobre el medio, aquel transforma el entorno y el conocimiento lo emancipa pero sin dejar de ser la suma de un pasado distinguido por su heterogeneidad. Contra la necesidad de mantener aquella diversidad como fuente de datos, Salas aboga por la homogeneidad que debe imponer el acto de fuerza de lo constitutivo civil. “Se incurre en un error grande”, dice Vallenilla, “sólo imputable a falta de observación y a la carencia de datos ciertos cuando se considera a un solo y mismo pueblo a todos los que forman las diversas naciones que hace un siglo surgieron a la vida independiente”.

Opresión vs. sedimentación sería la conclusión respecto a la consideración de la Colonia en uno y otro autor. Quien ha sufrido el peso del poder arbitrario que obstaculiza el desarrollo de la acción redentora del campo (Salas), digamos, no puede sino prestar atención a los momentos de subordinación. El buscador de sentido para la fuerza ordenadora relaciona, en cambio, el rumor de la anarquía encontrándose con su domador, el César que resguarda a las masas de sus propias tendencias disgregadoras (Vallenilla). Ambos, a su vez, son cruzados de lo orgánico, las instituciones que se hacen sobre las exigencias del acomodo al hábitat y el relacionamiento con la historia inmediata. “Las constituciones orgánicas y las constituciones de papel”, el colofón de Cesarismo democrático es el alegato final contra las ideologías de proclama y las sociedades fundadas por decreto. De “más ingenuos que malos” califica Vallenilla Lanz a los legisladores que atosigaron la América emancipada de leyes y códigos vacíos. Este fetichismo también exaspera a Salas y llegará a recelar de las funciones de una escuela que sólo enseña modales para una civilidad que no existe, y prefiere situar la apoteosis de esa escuela en el límite, un poco menos demagogo, de la tecnocracia de ingenieros y químicos. “Palabras mentirosas” llama a las ampulosas definiciones de un catálogo de gestiones nunca realizadas, lo atribuye al estado de la población, atascada en su incapacidad para las representaciones de su propio devenir: “…en estas nacionalidades faltan virtudes republicanas, falta valor cívico, faltan principios, todo es mera fantasmagoría…”.

Pero un hecho contemporáneo le sirve para juzgar la fragilidad de las representaciones formulísticas y es el llamado “fusilamiento del Congreso” en 1848. Pues si “echando a balazos a los congresales del palacio legislativo”, dice, “queda establecido de hecho el bizantinismo político, la mentira y la adulación se erigieron en sistema, creándose una clase que sólo pensó vivir del presupuesto de gastos públicos…”. A su juicio, aquel fugarse hacia las representaciones sin representados, la manía de canonizar “fundadores del poder civil” y “ciudadanos esclarecidos”, es la “causa de la tiranía y el caudillaje en estas repúblicas, pues a diario se certifica la incapacidad política de una población étnicamente heterogénea y además pobre, ignorante y en desbandada en un inmenso territorio…”.

Sumariamente clasificará Salas en dos especies los mitos indígenas desde su angustiado presentismo, y si incurre en invención, todas las razones lo asisten en una explicación cabal de aquel segundo tipo: de origen, explicarse a sí mismo, y de estrategia, fabulaciones forjadas del mundo circundante para liberarse de los conquistadores codiciosos. La posibilidad del trabajo creador, fortificador de la imaginación de asentamiento está ya estigmatizada en esta segunda mitología concebida para alejar a los saqueadores. Asimismo, su recelo de las que considera simplezas de Humboldt, cuando este da por sentado las explicaciones de la existencia de los restos ciclópeos y obras dimensionadas, lo afirman en una racionalidad que busca evitar el acto de magnificar un legado que yace en el presente, ya no en la opresión sino como despojo de lo nunca bien conocido. Dirá sin malicia que “extraña la facilidad con que el alemán sin otro examen, diese por ciertas tan fantásticas teorías”. En cambio se escandaliza al verificar como la condición de los indígenas empeoró con la República, fueros y disposiciones resultaron abolidos en un acto de fetichismo ciudadano que los dejaba indefensos, en la tierra de nadie del juridicismo. Denuncia la ley de 1885 que autorizó la desmembración y consecuente eliminación de los resguardos indígenas. “Tal división hizo a los indios señores directos de pequeñas parcelas de terreno, las cuales vendieron muy pronto por irrisorio precio a los logreros de los pueblos, y así los descendientes de los antiguos dueños del territorio terminaron por ser echados de sus miserable pegujales”, dice en Etnología e historia. En defensa del realismo indígena argumentará sobre la cabalidad del límite del sistema numeral de los guajibos, los dedos de los miembros resumen el universo de lo mensurable, y para él es como afirmación de lo real, se estima sólo aquello que existe, y parece una conclusión cargada de afecto por lo saludable.

Las armónicas afinidades hacen aparecer los libros centrales de estos autores el mismo año de 1919, curiosa sincronía, y tal vez nos esté diciendo más sobre la contradicción creadora de dos maneras de tensarse el país en su agonía irresoluta, indagación desde las vidas cargadas de ansiedad y drama de los buscadores de la verdad, consumidos ellos mismos en ofrenda de lo imposible. El punto focal del alejamiento de ambas interpretaciones del proceso venezolano está en su dimensión ética de la valoración del hacer presente, derivada su vez de un juicio sobre la historia. En la expectativa vallenillana las fuerzas constructoras debían ser moldeadas y orientadas, en un acto de contención, por un ejercicio tutelar. En esa necesidad de “un gobierno capaz de establecer el orden y la disciplina que destruyó la revolución y como necesidad ineludible de mantener la independencia y consolidar la nacionalidad”, es clara la función de contención y resguardo del poder político. Preservar a cualquier precio el fruto de una estructura salida del lento debate público, lo societario primario. Salas ve, en cambio, casi con espanto el resultado de aquella violencia aglutinadora y la niega como fuerza configuradora. Demasiado cerca tiene las consecuencias de una discrecionalidad donde los hombres no hacen los acuerdos sino que los sufren. La unidad concluye siendo un abigarrado tenso donde ya no hay escenario para la labor integradora de la educación, y el Estado de derecho se extingue. La guerra y el alcohol aparecen en su catálogo de males como prueba de la ineficacia de los factores catalizadores de la republicanidad, y Salas llega en su desencanto civil a abjurar de la condición de los sujeto de aquella ciudadanía. “Bajo el predicado de la ignorancia de la masa pobladora, no sólo es ineficaz el régimen republicano representativo ilimitado que tenemos en Venezuela, sino que también resulta ineficaz e injusta la aplicación de las leyes penales a una masa entúpida, inconsciente…”. Explica como las formas políticas obrando en un medio patrimonial y casi sin sujetos reales propician la gestión de los oportunistas que se escudan en la fachada de la representatividad para hacerse del poder, pero luego los aclamadores no están en posición de mantener el resguardo de la herencia pública. Amargado, en medio de sus propias certidumbres, Salas recela de los hombres fuertes o providenciales en la tarea de remediar el desierto.

La retórica republicana sin república lo desencanta, los actores siguen proclamas y no atesoran la heredad societaria, si la demagogia es un estilo de los gobiernos, el pueblo hace suyas indiferencia y cazurrería, se levanta para seguir a quienes son más ruidosos y denuncian los males del universo. Aquellas masas exánimes adquirirán cierto decoro y dotadas de los más solventes instrumentos de gestión, casi cien años después, enfrentarán impávidas el fracaso en la sibilina tarea de construir un modelo de bienestar.

El César del libro de Vallenilla Lanz es Páez y resulta el modelo clásico de aquello que la palabra tuición expresa con propiedad: funcionalmente, la preservación del orden salido de la Emancipación por medio del tutelaje del patriarca. Los lectores circunstanciales de su tiempo, y de ahora, lo identificaban con Gómez en la pura necesidad de darle usos inmediatistas a una exposición por lo demás exigente y que no estaba al alcance de la llamada opinión pública, diríamos. El así llamado “justificador de autócratas” intentaba explicar cómo aquel tiempo de la tutoría había pasado y en cambio ahora el país vivía su desfase. A su vez, el César bárbaro denostado por Salas parece estar fuera de toda evaluación política, encarna la intuición zoológica y las maneras cazurras −en la simulación de unos y otros−, ya no en la retención de la unidad, sino en la sofocación de un organismo colapsado desde los días del imposible Proyecto Nacional. Ambos padecen aquel orden, su justificación contenida en las entelequias paz o progreso, sólo que una consistía en la represión a sangre y látigo de todo desacuerdo (“Paz de las vacadas en los potreros de Aragua, de las carreteras y la prisión civil”, dice Picón Salas en su “Antítesis y tesis de nuestra historia”); y el otro en los caminos de recuas despejados para el tránsito de los lotes del gamonal a los frigoríficos. Salas recibe la noticia de la muerte de su hijo Carlos en su destierro de España, donde se encuentra execrado, la muerte de aquel hijo —promesa de gestión del saber— es como el recordatorio del país estéril que se regodea en la insania sacrificando a los mejores. Como se sabe, este joven acababa de regresar de Boston a donde había ido a formarse en conocimientos agronómicos, venía pues a redimir la tierra en un sentido literal.

Vallenilla Lanz se entrega a una de nuestras más audaces empresas periodísticas conocidas, sin ser periodista pero apelando a su cultura y cosmopolitismo hace de El Nuevo Diario el primer periódico moderno del país. Aquel esfuerzo termina hecho pedazos por las ambiciones, el diario llega a ser un negocio rentable y prestigioso, convirtiéndose en botín. Vallenilla hizo de su propio peculio inversiones importantes para su funcionamiento y al irse a la Legación de París adquiere la propiedad, pero sus conmilitones lo toman por asalto y se lo arrebatan mediante artimañas de dinero devaluado y acciones sin respaldo. Puede decirse que a la muerte de Gómez hace largo rato que Vallenilla ha caído en desgracia, fallece en París menos de un año después, el destino misterioso quiso que fuera enterrado al lado de la tumba de Oscar Wilde, de donde no ha debido salir nunca, quizás con esa distinción se inicia su renacimiento. De la gestión civilizadora de Salas apenas queda memoria, su hacienda, modelo de producción y pedagogía con su periódico para aleccionar, la familia ofrendada en abono inútil, todo se extingue en la barbarie inmóvil. —“…como aquel Paz y trabajo que dirigió en Ejido el doctor Julio C. Salas, pretendía educar a conuqueros y ganaderos, y en el que pedagógicamente se disertaba sobre semillas, conservación de suelos, abonos, cultivos y pequeñas industrias rurales”. M. Picón Salas. Recelador del poder discrecional como agente de construcción y progreso, Salas vive para sufrir las carencias de la sociedad aletargada por la insolencia de los hombres providenciales, antihéroes hoscos a las virtudes básicas del consenso de toda ciudadanía: supervisión de las tareas públicas, capacidad de enmienda. Hasta hoy esa santificación del poder carismático por parte del venezolano ha representado un peso inercial en la infructuosa búsqueda del bienestar de los acordados. El tiempo de Salas debía ser este, su figura aglutinadora de disciplinas tensas de contemporaneidad es vindicada hoy por unos pocos admiradores (la Fundación que lleva su nombre y el largo acto colmado de veneración de Francisco Javier Pérez, un poco su albacea intelectual).

Vallenilla creía, como hombre de doctrina, en la preeminencia moral del saber en medio de las disputas de la comunidad inmadura. Esto debía desprenderse de aquello que él mismo había fijado científicamente, donde los ritmos eran lógicos y regulares. Pero la conjunción conocimiento y progreso parecía resolverse en el sibilino presente a favor del estado de atraso de las estructuras, no de su transformación, pues según una apreciación clásica la condición del Estado tiende a ser el reflejo fiel de aquello que la sociedad sea, no puede evolucionar sino dentro de las necesidades para las cuales ejecuta su función. Para ambos, ilustración y moral resultan la comprobación de un fracaso en el intento de explicar las causas de la derrota de un país en lucha con sus propios demonios, en cambio el diagnóstico es claro, técnicamente exitoso y resiste el análisis. Pero el futuro si bien asomaba ominoso, no lo sería ya por el paisaje de una tierra deprimida donde vagaba una población estragada y tímida. Las carencias seculares de la desestructuración y la ausencia de densidad étnica, el ritornello de los mesianismos en una conciencia escindida se encargarían de hacer de la modernización material en la era del petróleo la convivencia fraudulenta de un Estado rico y una sociedad indiferente y cínica.

Fuentes:

Julio César Salas (1919). Civilización y barbarie. Barcelona. Talleres Gráficos LUX, 197 págs.

——————– (1997) Tierra firme (Etnología e historia). Caracas. Fundación “Julio César Salas”, 250 págs.

Laureano Vallenilla Lanz (1961). Cesarismo democrático. Caracas. Tipografía Garrido, 238 págs.

————————– (1962) Disgregación e integración. Madrid. Instituto de Estudios Políticos, 248 págs.

Mariano Picón Salas (1966). Suma de Venezuela. Caracas. Editorial Doña Bárbara, 204 págs.

Elena Plaza (1996). Biografía de Laureano Vallenilla Lanz. Caracas. Consejo Nacional de la Cultura, 27 págs.

—————(1996). La tragedia de una amarga convicción. Caracas. Universidad Central de Venezuela, 566 págs.