Keila Vall De La Ville

To stare at nothing is to learn by heart

The Night, The Porch

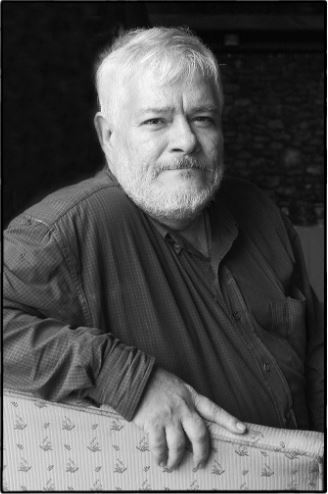

Mark Strand

Qué es una conversación memorable, me pregunté. Qué hace de una conversación algo memorable. La autoridad moral, intelectual, espiritual de quien habla, me dije. El contenido mismo del mensaje y el contexto en el que ese mensaje fue proferido; el momento vital en el que esas palabras ahora instaladas fueron dichas y recibidas: cambiaron en cierto modo la constitución de quien las pronunció y de quien las oyó, y esto les ofreció estabilidad y permanencia, me respondí insuficiente.

Varias imágenes vinieron a mi rescate como en una sala oscura. Se sucedieron intercambios con extraños: suelo hablar con desconocidos y el ritual es un fin en sí mismo, romper membranas y atravesarlas es mi empecinamiento, aunque además, sé que esas conversaciones suelen asomar verdades. De la sala oscura rescaté a mis abuelos catalanes y la guerra civil, a los venezolanos y sus consejos cotidianos. Vi a mi padre, con quien camino y converso mucho, y de quien heredé la costumbre de despertar antes del amanecer, a la hora del silencio. Vi a mi madre, que hace varias vidas buscando apaciguar mi miedo me aseguró que callar es también una manera de estar. Aparecieron mis hijos, el uno gran conversador aunque dicen más sus gestos que sus palabras; el otro más bien tímido, el que conversa menos es quizá el que más ve. Dos mensajes de mi maestro de yoga pasaron fugaces, llegaron sujetos a cierta secrecía. No se dejaron atrapar. Aparecieron los rostros de algunos escritores.

Se encendió la luz de la sala cuando corroboré el conflicto, todo encuentro revelador requiere intimidad para mantener su aura, el poder de la palabra no viene dado sin responsabilidad, y pronunciar un sonido en tiempo real o diferido lleva su peso. Vi en definitiva colapsar la misión que me trae a estas páginas al comprender que una conversación inolvidable lo es además en virtud de eso que llamaré éter, quintaesencia, akāsa, sustancia desvanecedora de fisuras, aquello en lo que viaja el mensaje, respiro y mirada, una comunión entre dos. Lo memorable está sujeto a los sentidos abiertos de quien da y recibe. Nace de la palabra y a la vez se aproxima en silencio. Quizá compartir esa comunión es una manera de honrarla, me digo entonces. No es secreto para nadie que soy lenta: tanto dar vueltas para volver al inicio.

A Mark Strand me unen tres encuentros y un mensaje. Coincidimos en Caracas en 2010 en ocasión del bautizo de su libro de poemas selectos Nada ocurra en la Librería El Buscón. Leí su poema “The Night, The Porch” / “La noche, el porche”, luego me senté a su lado, hablamos un poco e intercambiamos libros. La segunda vez en el segundo piso de la emblemática librería neoyorquina The Strand, en la presentación de Almost Impossible. Su humanidad invitaba una particular cercanía, así que con todo y tendencia introvertida y escueto inglés de recién llegada a esta ciudad isla, me acerqué. I remember you, dijo. Hizo preguntas, tres comentarios sobre la situación venezolana y los estudiantes recién llegados a NYU —pioneros de lo que sería nuestra diáspora— y nos despedimos. La tercera y última vez que coincidí con Strand fue cuando, impulsada por mi intuición determinada sobre la unidad entre lo bello y lo sublime, me propuse compilar una antología de ensayos y poemas sobre el tema, y le escribí.

Respondió con generosidad, le envié un ensayo como faro, y acusó recibo advirtiendo: «No tengo mucho qué decir sobre la belleza. En mi colaboración intentaré explicar por qué». Siguió un largo silencio y luego una serie de emails mínimos sobre viajes a Madrid y la poesía o su imposibilidad, y noticias sobre un malestar que exigía exámenes médicos, distintos diagnósticos, dietas, a los que yo respondí recomendando yoga y compañía de seres queridos, y no, por favor no escribir nada sobre lo bello, eso podía esperar. Posponíamos la belleza tanto como vislumbrábamos un final. Frente a la muerte lastima el aliento, que arraiga, que promete, que ilumina, tanto como lastima el precipicio ante el que no queda más que rendirse. Quién quiere apegarse cuando está a punto de saltar. La belleza duele porque invita al apego, el silencio del Maestro decía más que mil ensayos o poemas sobre el tema. Su último mensaje en mi buzón termina así: «I simply was not able to help you out at the last moment. Yours, Mark»

Strand aparece ahora en la dedicatoria del libro, ofrece el vacío que todo lo bello requiere para existir.

Graciela Yáñez Vicentini

Los mensajeros

La conversación es un arte, un arte educado

Augusto Monterroso

También es un arte interrumpido. Intermitente. Hay conversaciones que duran toda una vida, o que la trascienden: uno sigue hablando con sus muertos. Yo, por ejemplo, soy famosa por hablarle a mis fantasmas (Egarim Mirage les escribe poemas, yo les hablo). Las respuestas que me dan son inverosímiles. Uno entiende que esto que llamamos vida es increíble cuando continúa dando pasos bajo la tutela de respuestas implícitas, no pronunciadas, que retumban en el cerebro mucho más que los silencios que nos rodean.

Me pasa a menudo con Armando, que me habla de tantas maneras. Busca ángeles, intermediarios, mensajeros. A veces creo que es una nube (sí, Edda, lo he pensado). Otras, me pasa papelitos a través de correspondencias ajenas; me susurra mientras me estoy tomando un té con un amigo en común; me cuida y vigila hasta que yo tenga techo, un lugar tranquilo donde dormir y escribir (qué más puede pedírsele al mundo).

Las primeras veces me lo hizo en vida. Yo había sido víctima –odio esa palabra, pero qué más da– de maltrato laboral en dos lugares que amaba profundamente. Armando agarró el teléfono, dijo que no seguiría dando su taller ahí si no iba a ser bajo mi coordinación. Y así fue. En la primera ocasión, seguí coordinando el taller, off the records, aunque ya no trabajaba ahí. La segunda vez Armando fue más radical: se llevó su taller conmigo. Como ese era un taller de mística, le busqué una capilla para dictarlo. Lo sorprendente fue que él no me hiciera alarde de su lealtad (me enteré por terceros: nuestra conversación siempre ha estado atravesada por mensajeros). Además de ser un amigo incondicional, Armando era ético y discreto. No se puede decir eso de mucha gente en los tiempos que corren.

Cuando Armando se enfermó, se alojó en casa de su hada madrina Luisa Helena, quien, atrapada fuera del país por la pandemia, lo cuidaba a través de otros. Yo llamaba, pero no lograba dar con él. Tenía la mala suerte de que él estaba en el médico, durmiendo, o no podía hablar. Lo del celular era otro calvario, le conté a Kira: creo que hasta hablé con el malandro que le había robado el teléfono, aquella vez, frente a su casa. Una noche, desesperada porque no lo conseguía –sabía que Armando se nos iba–, le escribí una carta. Estaba escuchando “Angel” de Sarah Mclachlan, y la imagen de Armando vino a mí: tuve que escribirle. Le mandé el correo, no obtuve respuesta. Unos días después, vi que le dio “like” o “love”, en Facebook, a una foto que puso Alejandro de nosotros tres juntos (quizás de nuestra aventura margariteña), y supe que Armando estaba bien conmigo: alguien le habría dado mis mensajes.

Luego vinieron los días en la clínica, y logré sentarme a su lado, llorar, agradecerle todo lo que me había dado. No tuve la suerte de que sus momentos de vigilia y lucidez coincidieran con mis visitas, nunca me miró con los ojos abiertos. No supe si me escuchaba.

Pasaron unos meses. Fui con Kira a ayudar a recoger las cosas de Armando, en su apartamento de La Florida. Me encontré con sus carpetas, con los ejercicios de sus talleristas, incluyendo los de amigos cercanos y los míos, textos fotocopiados, donde reconocí mi letra. Armando conservaba todo.

Otro día, me llegó un correo de Antonio, con su texto para Armando que iba a encabezar el homenaje que Nelson me pidió coordinar para este Papel Literario. Al final de su texto, se había colado un trozo de un correo de Armando –con “abrazo cósmico” incluido– en el que le solicitaba a Antonio que tres escritores nacidos en los 80 y yo estuviéramos en el libro que preparaba como retrato de nuestra generación. El margen de fecha de nacimiento –instaba Armando– tenía que incluir nuestra década, porque nosotros cuatro no podíamos quedar por fuera. Leí esto con asombro y me senté a llorar.

Los mensajes siguieron con el pasar del tiempo. Hace años le había hablado a Nelson sobre la curiosa sucesión de casas que yo había habitado: primero Yolanda, luego Rafael, y Nelson exclamó: “¡Cónchale, el grupo Tráfico en tu biografía va a ocupar todo un capítulo! ¿Quién va a ser el próximo?”. Ahora quería mudarme y Armando –consciente de que era su turno– mandó sus mensajeros: Luisa Helena e Ignacio me hicieron ofertas. Cuando finalmente opté por volver a La Florida, soñé con Armando. Lo abrazaba, le daba las gracias, y le decía que ahora podría volver a asistir caminando a su taller de los lunes, como hice durante años.

Pero el mensaje más contundente llegó la tarde que me senté con Ignacio a tomar un té de blueberry, con aroma a mi poemario por venir. Conversando con Ignacio, que es quizás lo más cercano que tengo a conversar con Armando (sospecho que a Alejandro le pasa parecido), me llegó, además de un recuerdo, la respuesta a mi carta. Ignacio me preguntaba si alguna vez le había obsequiado a Armando un poemario de portada negra, dedicado, con poemas escogidos y marcados. Se vino a mi cabeza la imagen del libro de Lorenzo Oliván, con su poema sobre el jazz, que –entre otros– me había sonado tanto a Armando. ¡Claro, yo le había regalado ese libro! No contento con devolverme ese momento, Ignacio me preguntó entonces si, cerca del fin, recordaba haberle escrito una carta a Armando. Pasmada, le dije que sí. Armando le había hablado de dos cartas “bellísimas” que sentía que tenía que contestar, Ignacio lo calmaba diciéndole que no se preocupara si sentía que no podía –pero es que eran bellísimas, insistía Armando– e Ignacio me lo contaba, así, con el énfasis que me hacía oír la voz de Armando pronunciándolo. Una era de su ángel guardián Ana María, con quien se carteaba a menudo; la otra era la mía, que le habrá resultado infrecuente. No podía creerlo. Armando había leído mi carta: le había llegado mi recado sobre los ángeles. Esa noche llegué a casa a buscar el correo; agradecida, para que lo leyera de primera mano, se lo reenvié a Ignacio, nuestro mensajero, que sabe que yo no soy una persona religiosa (en medio de mi “ateísmo angelical”, como lo llama). Armando también lo sabía. Pero hay cosas, conversaciones en la vida, que –así como nunca terminan– nos hacen creer. Nos llenan el camino de indicios: señales que son como un mapa de fe; el arte, quizás, de habitar poéticamente el mundo. Esa conversación, esa gracia, también se la debo a Armando.