Por RAFAEL SIMÓN HURTADO

“Mas Lady Vanda no era para él una mera víctima destinada a una serie de colaciones. La belleza irrumpía de su figura ausente, batallando, en el justo medio del espacio que separaba ambos cuerpos, con el hambre”.

El hijo del vampiro. Julio Cortázar.

I

Mi familia, puede afirmarse, finge ser normal, actúa como una parentela correcta, ordinaria, común. Se muestra en las relaciones cotidianas como un grupo cordial, afectuoso, amable, pero esto es un espejismo. En realidad, no hay en ella nada inmaculado. Podría decirse, más bien, que aprendió a no colmar la neurosis de sus defectos con excesivos aspavientos. No hay en mi familia nada de virtuoso. Nos amamos, pero no somos honorables; y aunque nuestras acciones a veces no son absolutamente indignas, bastaría con revisar el itinerario cotidiano de nuestras vidas para darnos cuenta de que las emociones que nos embargan giran alrededor de una fe en la sangre.

Mirar detenidamente el retrato colgado en la pared de la sala, de ese último día de fiesta en el que escogimos a la destinataria de los placeres y vicios nuestros, puede ayudarnos a entender, en las sutilezas de las facciones, el carácter propio de seres desencarnados. La foto recoge una escena familiar tomada en el amplio patio interior de la casa, alrededor de una larga mesa, en donde reposan los restos de una comida nocturna después de la celebración. En los platos aún pueden verse algunos residuos del menú. Están iluminados por la luz que desde la parte superior del cuadro desprende la imagen de una luna argenta, que también embarra con su lámpara los cuerpos y los rostros de cada uno de los integrantes de la foto como miembros que reflejan los zanjantes contrastes de un clan de amores taciturnos, la blancura mortecina de quien vive de noche.

Sobre un mantel de lino blanco bien planchado, brillan copas, platos y cubiertos. El menú, heterogéneo, es un alarde de poder que complace todos los gustos. Conversamos, comemos y libamos animadamente de la mesa larga y abundante que acomodamos para todos los invitados.

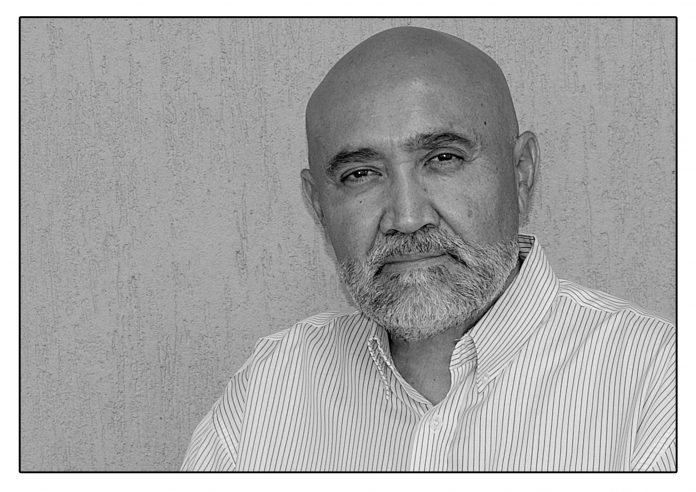

La fotografía, que capta el episodio que relato ahora, recoge a los miembros de la familia de manera prodigiosa, pues es la única imagen en toda nuestra historia familiar en la que al fin podemos vernos reflejados. A la abuela Oana, en el centro de la foto, le brillan los ojos como dos esmeraldas a punto de soltar una imprecación entre el follaje sedoso de sus cabellos grises. Un mínimo gesto delata una cierta aprensión a ser retratada, pues en un intento de levantar la mano izquierda como para defenderse de la luz poderosa del flash, se congela en un brusco movimiento. A mi padre Viago, le columpia en la cara una media sonrisa con la que desconcierta la curiosidad de los incrédulos. Parece seguro, arrogante, entonando con un gesto profundo una palabra de confirmación. En su abrigo negro, de corte elegante, se distinguen los extensos pliegues de la capa y una corbata de seda negra que anuda su cuello. El resplandor de la cara lo enmarca la caída suave de un abundante pelo negro engominado hacia atrás por encima de las orejas, en el que unos breves rizos entrecanos apenas tocan los bordes de la almidonada camisa blanca.

A mi madre, Ileana, de pie a su lado, la exalta la imperturbabilidad de las almas vaciadas en el molde de las mujeres antiguas. Y aunque parece haber sido rescatada de un museo de cera, exhibe el gesto de quien se siente satisfecha de sus funciones de madre y esposa. Ella asume su papel de control de las decisiones con serena autoridad, y se muestra afanosa de poner orden en el caos doméstico, reivindicando la disciplina como el lado metódico del amor. “Con el conformismo mudo de los ciegos y el triste desaliento de los condenados”, dice.

En mis dos hermanos gemelos, Vladislav y Raluca —menores que yo, y tan idénticos que ellos mismos se confunden—, se marca la pena de los ahogados recientes. Sin embargo, en su mirada sobresale un brillo explosivo y gesticulante. Y en el rostro de mis tías, Anca y Viorica, hermanas de mi madre, se avista la mueca imprudente de una inusual determinación. Tal vez son las más tórridas en sus gestos, aunque en sus atuendos se impone la viva expresión del amor decepcionado. Quizás, la figura menos interesante sea la mía. Sentado en una esquina de la fotografía, mis pies no tocan el suelo, pues mi pierna derecha, aburrida sobre el travesaño de la silla, sostiene el fastidio de un brazo que a su vez soporta el tedio de mi quijada.

En la excepcional fotografía se puede distinguir, en el júbilo de la celebración de nuestras figuras, la de ella. Una niña de piel blanca, que exhibe un rostro exánime, como si estuviera esculpido en un hueso blanco; un rostro exangüe, en cuya imagen chorrea el semen de la leyenda; una presencia que espera ser profanada con la mordedura y el desangramiento, mediante la persuasión de quien entrega el cuerpo de la castidad con obediencia y sumisión.

II

Creo que en el fondo no estábamos conscientes de nuestra condición. A pesar de que nuestra cotidianidad siempre había sido habitada por el miedo a las estacas clavadas en el corazón, el bostezo en los ataúdes hechos camastros, y el asco a las ristras de ajos, nunca nos habíamos percibido como seres anormales. Los mordiscos y la sangre, por ejemplo, eran asuntos menores, y la intolerancia a la luz del día, se había atenuado gracias a los avances de la ciencia recetados por el Dr. Petru.

Es cierto que la inmortalidad nos abrumaba, pues nos obligaba a indagar nuevas posibilidades a nuestra existencia, buscando casi con desesperación descubrir otras formas de vida; pero lo que realmente nos llenaba de inquietud era nuestra ausencia de reflejo en los espejos —y en las fotografías—, con la que la naturaleza, según decía la abuela Oana, había remarcado una de nuestras primordiales virtudes: la humildad.

La imposibilidad de reflejarnos nos impedía aprender de los errores, en razón de que no contábamos con las ventajas de la duplicación ilusoria de la realidad. De allí que quizás era ésta la naturaleza que más nos embargaba. Y para justificarla, la abuela nos había explicado que el destello de los espejos, en realidad, era una expresión de la jactancia, que, al proyectar nuestras imágenes, no hacía otra cosa que irradiar el aire del que estábamos hechos, pero, con vanidad. Por lo tanto, al no haber sido facultados para mirarnos en sus lunas —así decía ella—, no podíamos ver nuestra propia naturaleza, lo que fungía como muro de defensa contra el pecado del orgullo. “Era de majaderos ufanarse de las facciones propias”, decía la abuela.

III

La noche de la fiesta abrimos la casa para recibir a los visitantes. En el patio, descubierto a las tinieblas, abundaban plantas y flores, tan cuantiosas y exuberantes que las había en el piso y en las paredes, creando un entorno que evocaba al jardín idílico en donde anidaba un hervidero de pájaros nocturnos. Para nosotros ese ámbito era necesario, pues fungía como una trampa que atraía a los vecinos al mecanismo que habíamos perfeccionado durante trescientos años. A través del ojo de un microscopio, escrutábamos los cuerpos, las gotas de sangre por donde circulaba la respiración tranquila o apresurada, el pánico o la alegría de las vidas cotidianas; y entre el barullo de las ropas, detectábamos en el rostro de las mujeres, el encarnado de sus glóbulos rojos en los labios. En la faz de los hombres, mirábamos con asco las gotas de sudor de sus organismos angustiados; y tras largas horas de observación, podíamos descubrir en aquellas vigilancias, caras que asemejaban retratos de almas torturadas, talantes cargados de impulsiva vida, e, incluso, hasta las células malignas que podían minar algunos cuerpos con sus vergüenzas de enfermo. Teníamos la facultad de ampliar a más del doble las imágenes que entraban por nuestra mirada, para proyectar en la avidez de nuestras retinas, semblantes perfectos o cuasi monstruosos, que descubrían con detalle, por ejemplo, el virus del menoscabo inmunológico inoculado en la médula ósea, como prueba reveladora del inevitable fin.

Por eso elegimos a Carol, la adolescente que también aparece en la foto. Esperando que todo lo que había dado significado a sus escasos quince años de vida, fuese consumido. Apenas se podía sentir su respiración, servida sobre la mesa como un manjar más. La familia acechaba su belleza enfermiza, su notoria palidez, su linfática blancura. Era la muchacha que yo había elegido, de la que me había enamorado, y que ahora yacía, hecha un ovillo, desnuda, untada con una espesa capa de miel; tumbada, divinamente inmóvil, con los ojos muy abiertos, observando cómo la oscuridad se espesaba y congelaba, mientras yo me dejaba llevar por el placer físico del amor con muda voracidad.