Mary Elizabeth León

Retrovisor

Mi primer recuerdo de un cambio de gobierno fue cuando ganó Luis Herrera Campins. De aquel diciembre de 1978 proceden las imágenes que me devuelven a los cinco años recién cumplidos, subida en la parte de atrás de la Ford F100 de mi abuelo, insigne copeyano, en la caravana de celebración que arrancó por todo el pueblo de Montalbán apenas los canales de televisión transmitieron, esa medianoche, el primer boletín oficial del entonces Consejo Supremo Electoral.

Menos felices, aunque más vívidas, son las memorias de los posteriores triunfos adecos de Jaime Lusinchi en 1983 y Carlos Andrés Pérez en 1988.

Ya para 1993, año de los sobrevenidos y breves mandatos de Octavio Lepage y Ramón José Velásquez, yo era reportera pasante de El Tiempo, de Puerto La Cruz, diario para el que luego cubrí la campaña del chiripero y la segunda llegada de Rafael Caldera al poder.

El hecho es que, contando el arribo de Hugo Chávez en 1998, en veinticinco años conocí siete cambios de gobierno; o sea, siete entregas pacíficas de poder.

Dariana, mi primera sobrina, nació en 2001. Alfonso y Francisco le siguieron en 2003: veintidós, veinte y veinte, solo conocen el régimen chavista, y eso es lo que me sale, como una expectoración, si me preguntan por la Venezuela de los últimos veinticinco años y cómo, agria paradoja, ha cambiado la vida en cinco largos lustros sin cambio político.

En este 2024, mis otros tres sobrinos, Aarón, Sofía y Kamila, cumplen dieciocho, doce y seis. Pienso en cada uno de ellos y en los otros millones de niños y jóvenes venezolanos por los que vale la pena abrazarse, otra vez, a la esperanza de un cambio.

La Ford roja 1969 sigue en Montalbán. Dice mi papá que en ella todavía podríamos salir de caravana.

Maye Primera

Venezuela, de lejos

Así el mar esté quieto y la playa vacía y soleada, las mañanas en Miami son oscuras si la noche anterior sueño con el apartamento de Caracas. Si sueño, digamos, que el apartamento se derrumba conmigo dentro o que estoy fuera y pierdo las llaves o que abro puertas y encuentro a extraños dormidos en cada habitación. No he regresado desde hace cuatro años y es octubre de 2021, pero mi padre va a dar una vuelta por allí dos o tres veces al mes para que no se caiga nada. (Los hermanos le decimos padre, papá, viejo, nunca le decimos papi). Paga los recibos, sacude los muebles y rescata lo que me haga falta de la biblioteca. Si hay agua (los lunes o los martes), abre los grifos y las regaderas y deja correr el chorro amarillo hasta limpiar el barro que se adhiere a las tuberías. Hace una siesta en mi cama y vuelve a su casa en Valencia —la casa donde crecí— conduciendo o de copiloto en mi viejo auto, que gasta menos gasolina que el suyo. La gasolina escasea. Hace filas de dos horas para llenar un tanque y por eso siempre calcula cuánto combustible gasta, cuánto tarda en el viaje y cuenta una anécdota del trámite que superó en la capital. A todas partes va en auto si consigue combustible, conduciendo él mismo o durmiendo en el asiento del copiloto. Su mejor anestesia son los viajes por carretera. Cuando enviudó de mi madre, en septiembre de 1984, lanzaba un colchón en la cabina de la pickup blanca, nos subía a los tres hijos de madrugada y arrancaba a manejar con la radio apagada, siempre en la misma dirección, a su pueblo en la península de Paraguaná. Llegado el momento, daba golpecitos al vidrio de la cabina y bajaba la velocidad, aún con los ojos en la autopista: “Despierten para que vean la refinería”. Hediondas a azufre con salitre, las refinerías de petróleo eran la modernidad: castillos de papel aluminio cubiertos con bombillitos, calderas humeantes, mecheros ardiendo y torres lanzando nubes blancas contra el cielo rojo. El progreso. Las refinerías trajeron los acueductos, la electricidad, las aspirinas y el atún en lata al pueblo de mi padre. Le dieron a mi abuela un trabajo de mecanógrafa, una casa a crédito en un campo petrolero y un buen marido. Y mi abuela le dio a su único hijo —mi padre— estudios. En esos viajes al pueblo mi padre contaba cómo era la vida sin tuberías, nos llevaba al pozo y hacía la demostración de cómo él traía el agua cuando era niño. El pozo era un cráter enorme de arcilla roja cercado por cardones y cujíes con un ojo de agua turbia al centro. Él lanzaba un balde amarrado a una cuerda y lo regresaba lleno. Cortaba una hoja de cardón, le sacaba las espinas con un cuchillito, extraía el corazón blanco y lo frotaba por las paredes del balde de agua sucia en círculos lentos hasta que la tierra sedimentara en el fondo. Luego esta agua se colaba, se hervía y de ahí salía el agua potable. Con la pickup estacionada junto al barrial, a mi padre se le había cumplido la promesa del petroestado democrático: si usted va a la universidad pública y aprende una profesión, va a encontrar un mejor trabajo, y usted y su familia nunca más tendrán que buscar un balde, ni pelar una tuna para tener agua. Él cumplió 18 el mismo año que comenzó la democracia, 1958, con la caída del penúltimo dictador militar. A los 35 ya era médico anestesiólogo, casado con una pediatra —mi madre—, con tres hijos, dos hipotecas, dos autos y un perro salchicha. Pero esa promesa no se le cumplió a todo el país, ni a las siguientes generaciones. A mí se me cumplió a medias en ese apartamento de Caracas donde ahora no hay agua.

Michelle Roche Rodríguez

La generación distinta

Veinticinco años. Un cuarto de siglo. Una generación. Tanto tiempo es mucho tiempo, incluso para la sociedad más homogénea, ¿qué será para una Revolución que se propuso refundar la identidad? Y, sin embargo, no me siento cómoda al preguntarme cómo ha cambiado la vida desde aquella época. Distinta a mis padres, no puedo decir que tuviera una verdadera conciencia de cómo eran las cosas antes de que Hugo Chávez ganara las elecciones para la presidencia, por primera vez, en 1999. Tampoco puedo decir que mi único contacto con la realidad política, social o cultural del país se limita a la experiencia de la Revolución bolivariana, como ocurre a quienes nacieron diez o quince años después de mí. Lo único que puedo decir es que pertenezco a la generación de las primeras veces. El conjunto que dejó de definirse políticamente por las diferencias entre adecos y copeyanos y pasó a dividirse en la mucho más dolorosa polaridad del chavismo o la oposición. Los primeros para quienes los símbolos de la modernidad fallida como el barrio, el rancho y el malandro dejaron de significar realidades marginales para convertirse en el vocabulario esencial de la cultura. La primera generación que emigró en masa. Más que un conjunto de personas que tienen más o menos la misma edad, mi generación es una herida. Los hijos que no cumplieron los proyectos nacionales de sus padres; los padres que no saben a cuál país dejamos en herencia. La herida que ya nunca cicatrizará.

Mireya Tabuas

Los años

Han pasado 25 años.

Es decir, 299 semanas.

9.131 días.

Pero parece que todo ocurrió hace ratico.

Hace veintidós horas a mi país me lo partieron en dos.

Hace veinte horas tenía dos hijos pequeños. Hace dieciséis horas los llevaba al colegio. O no había colegio porque había paro nacional. O no había colegio porque no había agua.

Hace catorce horas esos niños grababan videos en su cuarto, escondidos bajo una carpa, mientras afuera estallaban las bombas lacrimógenas.

Hace doce horas tenía una mamá que me hacía tortilla española y me hablaba de la guerra civil, una mamá que amaba las playas de Macuto. Hace nueve horas tenía una mamá viva.

Hace seis horas tenía un marido catorce años mayor que yo, hace cinco horas tenía otro un año menor. Hace cuatro horas mi nuevo marido tomaba fotos.

Hace hora y media yo corría de dar clases en la UCV a reportear en El Nacional. Hace una hora publicaba libros.

Hace cuarenta minutos tenía un país de sangre caliente. Hace treinta y siete minutos tengo otro de mares helados. Hace treinta y cinco minutos tenía un país y no tenía más preguntas, hace treinta minutos tengo un país cuando en realidad no tengo ninguno.

Hace veintitrés minutos mis hijos son adultos. Hace doce minutos mi marido guardó la cámara y monitorea grúas. Hace cinco minutos soy profesora otra vez y a veces escribo pero no sé qué hacer con lo que escribo.

Hace cincuenta y tres segundos me veía en el espejo y el reflejo se parecía más a mí misma. Hace veinticinco segundos tenía menos kilos y ninguna arruga, más cabello y mejor visión. Hace veinte segundos destacaban mis piernas. Hace once segundos era quien ya no soy.

Aunque han pasado veinticinco años, de los que casi llevo diez aquí, hace veinticuatro horas una persona me pidió mi dirección y no respondí “Providencia”, la comuna de Santiago de Chile donde vivo. Dije, de un tajo y en milésimas de segundo, “Chacao”. Intenté corregirme rápido. Pero ese acto fallido me dejó en absoluta evidencia.

La memoria de 9.131 días se resumió en uno.

En 299 semanas me jodieron mi país y me sentí expulsada, como tantos.

En 25 años me cambió la vida.

Pero, a la vez, sigo siendo la misma muchacha de Chacao y nadie me lo quita.

O eso quiero creer.

Mónica Pupo

De la emigración a la fotografía: una historia

Me duele el alma al pensar que la historia se repite. Mis abuelos vinieron de España y de Cuba, huyendo de la guerra, la pobreza y la opresión. Buscaban una tierra de paz, libertad y oportunidades. Venezuela los acogió con los brazos abiertos y les dio una nueva vida. Aquí crecieron, trabajaron, se casaron y formaron una familia. Aquí nací yo, orgullosa de ser venezolana y de heredar la sangre y la cultura de mis ancestros.

El destino me puso a prueba. Hace 25 años, se desató una crisis económica, política y social sin precedentes. Dejé mi trabajo, mi hogar, mi familia y mi país. Emigré, como lo hicieron ellos y muchos venezolanos, en busca de un futuro mejor. Pero el sueño se convirtió en pesadilla. Así que decidí regresar a Venezuela, a pesar de la situación que atravesaba. Preferí abrazar la realidad de mi país, antes que renunciar a mi identidad.

Soy periodista, locutora y fotógrafa. Durante más de 26 años, trabajé en un medio de prensa nacional, donde conocí los acontecimientos más importantes de mi país y del mundo. Me encantaba mi trabajo, me daba sentido y reconocimiento. Pero todo se complicó cuando Venezuela entró en una crisis profunda, que afectó a todos los aspectos de la vida nacional.

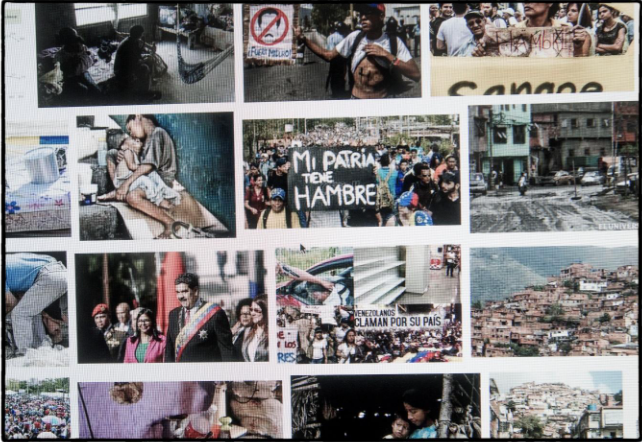

Ante esta situación, decidí reinventarme y buscar nuevas alternativas profesionales, que me permitieran seguir haciendo lo que me apasiona: comunicar y documentar la realidad. Así fue como empecé a exponer mi trabajo, a crear un programa de radio, a escribir, a dar charlas y a conectar con otros profesionales del campo para promover y difundir su labor, todo enfocado en la fotografía, el área de mayor interés e importancia para mí.

La fotografía es mi forma de expresión, de testimonio, de memoria, de denuncia. A pesar de las dificultades, aprendí a adaptarme, a innovar, a crecer. Encontré en la fotografía una fuente de inspiración, de motivación, de resiliencia. He demostrado que la fotografía es más que un arte, es una forma de vida.