Se han cumplido 30 años del 4 de febrero de 1992 y el paso del tiempo parece ir colocando los acontecimientos en su justa dimensión y significado. El aserto aquél de que Chávez y sus compañeros sufrieron una derrota militar pero obtuvieron una victoria política,está validado por el hecho que, en las primeras de cambio, los golpistas tuvieron cierta aureola de heroísmo. Y aunque su reconocimiento y fama se desdibujaron en los años de Caldera, todo cambió cuando Chávez decidió abandonar la postura abstencionista que tenía y aspiró a la presidencia.

Pero en la medida que la revolución bolivariana ha resultado un fiasco no solo nacional sino continental (asociado al derrumbe del aparato productivo, la hiperinflación, la mayores índices de pobreza de nuestra historia, la corrupción galopante de la clase gobernante y sus vínculos con actividades ilícitas, el autoritarismo y la represión, la inmigración de millones de connacionales, entre otras lamentables características) su evaluación por la historia -y por las mayorías- se ha tornado negativa y trágica. Quizás nada es más ilustrativo a estos fines que compararla con la otra fecha emblemática de nuestra historia que le antecede: el 23 de enero,que, en cambio, mantiene intacta su aureola gloriosa, representando por excelencia los valores de la libertad y la democracia, el despegue de nuestra madurez como sociedad desde el punto de vista cívico, y el período de mayor estabilidad política que hemos tenido. No en balde, desde hace varios años viene tomando fuerza -mediante películas, documentales, ensayos, y escritos diversos- una especie de reivindicación histórica de sus logros y cierta de nostalgia por sus protagonistas, como fueron Rómulo Betancourt y Carlos Andrés Pérez, entre otros.

Lo anterior no excluye sino más bien exige profundizar las reflexiones sobre el carácter y el sentido que ha tenido la intentona golpista en nuestra historia, y particularmente cómo se enlazó y cómo se conjugó con los períodos históricos anteriores. A este respecto lo que primero que hay que resaltar es que el 4F, pese a que nos hace evocar una ruptura y un quiebre de un período histórico, también representa, en el fondo, la continuidad de un conflicto político e ideológico que ya se venía desarrollando desde comienzos del siglo XX, en los momentos finales del gomecismo, solo que ahora con nuevos protagonistas: la confrontación entre el proyecto político democrático reformista (de procedencia izquierdista) de Betancourt y quienes formaron, sucesivamente, al PDN y a Acción Democrática, y el proyecto socialista revolucionario del PCV, encarnado por Gustavo Machado, Juan Bautista Fuenmayor y demás dirigentes -como el caso de Luis Miquelena- inspirados en el marxismo ortodoxo e integrados a la III Internacional.

A partir del Plan de Barranquilla puede decirse, efectivamente, que Betancourt y sus compañeros más allegados, partiendo de su inspiración marxista, formularon un camino propio para Venezuela, que los fue acercando cada vez más a la democracia liberal y representativa, entrando en un rechazo cada vez más agrio a la doctrina comunista, lo cual los llevaría, a su vez, a desarrollar una relación hostil con los defensores de esta en determinados momentos de la transición política posterior, con López Contreras y Medina Angarita. Esta hostilidad alcanzó su máxima intensidad cuando los comunistas se restearon con Medina en el golpe del 18 de octubre, y se mantuvo impertérrita desde entonces. Hugo Chávez y sus compañeros del MBR, de hecho, no hicieron sino tomar el testigo de esta divergencia histórica y alimentarla y capitalizarla astutamente dentro de las Fuerzas Armadas, en el momento en que la democracia representativa simbolizada en el Pacto de Punto Fijo entró en una etapa de decadencia, y la mayor parte de la clase dirigente no quiso, de manera obtusa y ciega, abrirse a los cambios.

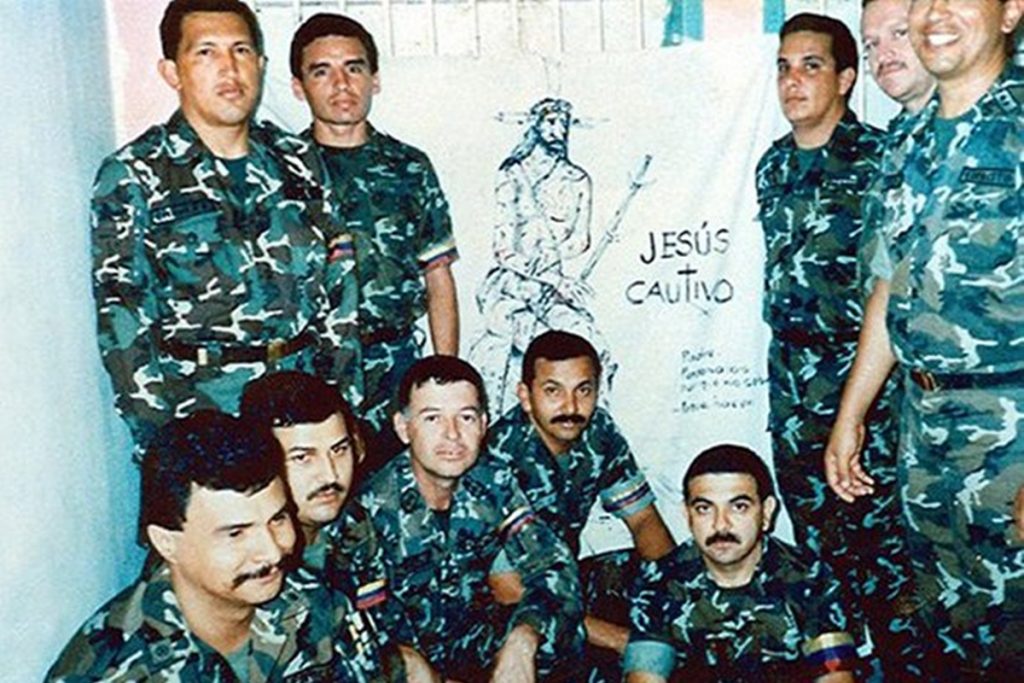

Todo apunta a que Chávez no quiso identificarse como marxista (hasta bien avanzado su gobierno, cuando, en 2007, decidió dar un viraje socialista a la “revolución”), mientras estuvo organizando la conspiración, más por razones de conveniencia que por otra cosa. Él le confesó a Ignacio Ramonet en Mi primera vida, que observó que los jóvenes cadetes y oficiales que fue captando “rebotaban” ante los mensajes socialistas y marxistas, por lo que optó por desarrollar un discurso nacionalista (el árbol de las tres raíces) trazado originalmente, al menos en parte, por Douglas Bravo -el eterno insurgente, quien siempre rechazó la vía electoral para la conquista del poder- con quien tenía reuniones regulares desde 1978, al punto que -según confesión del galáctico en el mencionado libro (p. 399) cuatro años después (1982) el dirigente guerrillero decidió incorporarlo al Comité Central del PRV, eximiéndole de asistir, por razones obvias, a las reuniones. En todo caso, el deslinde con el marxismo (aparentemente, reiteramos, de la boca para afuera) sin duda resultó clave para pavimentar el éxito de su empresa, como se demuestra por las adhesiones que recibió, con significativa presencia de militares de ideología centrista o de derecha (como el coronel Dávila, Grüber Odremán, Baduel, y tantos otros más, que, a la postre, terminarían alejándose o rompiendo con su liderazgo).

Pese a ello, Chávez se retroalimentó, simultáneamente, de un buen número de grupos de la izquierda socialista revolucionaria (provenientes ya sea del PCV, fuente matriz, o del MIR, escisión de AD) refractarios del proyecto democrático liberal y representativo construido por Betancourt y demás partidos y liderazgos (Caldera, Villalba), como pudo observarse el propio 4F y fechas posteriores; aunque en una fecha relativamente temprana de su largo proceso de conspiración ya habría decidido que no aceptaría la tutoría de estas agrupaciones políticas y que, al contrario, buscaría la mayor autonomía posible de su cuerpo armado (constituyendo esto el primer claro esbozo del pretorianismo). Aquí se puede encontrar una diferencia significativa entre las intentonas golpistas de los 60 -el Carupanazo y el Porteñazo- donde todo indica que el mando civil y partidista prevaleció sobre la dirección militar, y lo que sucedería el 4F, donde la participación civil fue improvisada y simbólica (Chávez ya le había sacado el cuerpo, realmente, a Bravo y demás grupos).

Pero el 4F no solo se retroalimentó de la confrontación histórica en nuestro país entre el proyecto democrático representativo y el socialista marxista-leninista y revolucionario, sino también de la confrontación histórica entre el mismo Betancourt y su partido y los dolientes de Medina Angarita el 18 de octubre, principalmente Arturo Uslar Pietri, la figura civil más notable del régimen y secretario de la Presidencia de la República.

Desde su alta tribuna de literato e intelectual, Uslar mantuvo una disputa por décadas con quienes lo expulsaron del poder (humillándolo, además, con acusaciones de corrupción, ciertamente injustas) lo cual, de alguna manera u otra, lo llevó a ser la cara más representativa de Los Notables, el grupo que en los 80 contribuyó decisivamente a dar a conocer los vicios y limitaciones del sistema de Punto Fijo, y a promover el desplazamiento de la clase política dominante. Distintas fuentes han asegurado que este grupo (o al menos algunos de sus integrantes) estuvieron implicados en la conspiración del MBR.

El apoyo capitalizado por Chávez y su logia gracias al manejo y aprovechamiento de esta doble confrontación histórica, tal vez pueda ayudar a explicar, a su vez, los apoyos y la protección obtenida dentro de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, a lo largo de su inusitadamente largo período de conspiración (¡casi 20 años!) y que le permitió escapar en varias ocasiones de ser sancionado e incluso de ver el fin de su carrera militar. Porque, como él mismo llegó a reconocer, las Fuerzas Armadas son un reflejo de la sociedad.

Una de las tragedias del 4F, precisamente, es que las fuerzas civiles, como ha sucedido en otros regímenes pretorianos en el mundo, le sirvieron en bandeja de plata a las logias y caudillos militares la conquista del poder. Es mucho lo que hay que reflexionar todavía sobre esta materia, para concebir y proponer el desarrollo de unas instituciones y unas reglas de juego que garanticen definitivamente la cultura cívica de toda la sociedad y el sometimiento consensuado de los hombres de armas al poder civil.