Podría estar dividido en dos o tres partes.

Una dedicada al amor, la otra a la angustia,

la tercera a mon dieu!, acá ya sería cuestión de resolverse,

de elegir: o captar el mundo o rechazarlo.

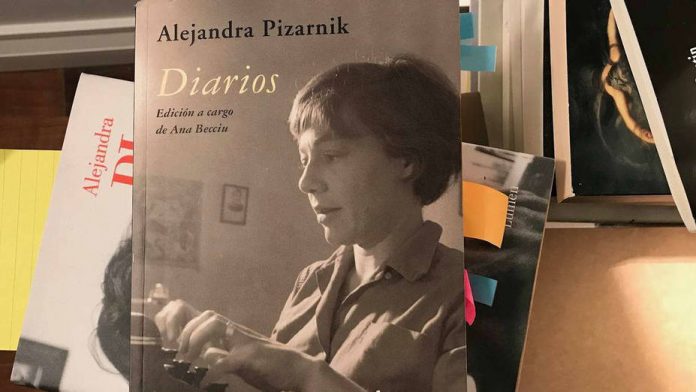

Los Diarios escritos por Pizarnik entre 1954 y 1971 hablan de un recorrido vital apasionado hacia la literatura y hacia la noche, muestran una relación de tensión con el lenguaje, de un encuentro brioso con las imágenes, y de una lucha por ser en el mundo a pesar de la escritura, o a través de ella: una lucha siempre sentida en deuda, siempre temida insuficiente, siempre demoledora.

Esta obra se alimenta de veinte cuadernos manuscritos y seis legajos mecanografiados, así como hojas sueltas con correcciones hechas a mano. Algunos de esos conjuntos son resúmenes de otros, lo que habla de un empecinamiento, de una clara necesidad de expresión exigiendo pulitura y reescritura, de una certeza de ser “para el otro”, de estar escribiendo para alguien más. Pizarnik, muy consciente de la doble función de sus diarios, los supo una ventana no desde la cual contar lo que veía fuera sino desde la que los otros podrían verla a ella. Además, en cierta dimensión, una ventana sutil a través de la cual viajar hacia sus propias sombras. Si tal como señala en alguna entrada, no disfrutaba reescribir (“Odio corregir. Quisiera dar en el momento con la expresión adecuada. Y además me molesta mi ignorancia”), esto no la eximió de hacerlo. Gran lectora de biografías, se dedicó sumisa a dicha tarea con la finalidad de dejar sus textos (¿íntimos?) convertidos no en bitácora personal sino en diario de escritora, en la obra que finalizaría al tiempo que (o así como) su vida.

La autora entendió o se valió de sus diarios como espacio para la práctica, para el ejercicio del oficio escritural, entendió cada día asentado en el papel como una oportunidad para viajar progresivamente –y no sin temor– hacia sí y hacia su propia voz, en busca de lo esencial que esa voz podía dejar a otros. En medio de su miedo a la locura, de su angustia ante la difícil socialización, Pizarnik se propone un metódico aunque caótico plan de vida que la llevaría a acabar con su existencia, en la misma ciudad en la que nació, a los 36 años, y que –en medio de la angustia y el miedo (sobre todo el miedo)– le permite proponerse una estrategia de supervivencia en pos de la creación: Pizarnik permanece en el mundo tanto como puede mientras se dedica a su trabajo literario. Llegado el momento de cerrar un círculo perfecto, cerca su existencia humana y con un libro (simbólicamente, claro: estos diarios “son” su vida) termina su estancia en el mundo.

Pero, ¿qué es un diario de escritora o qué lo fue para Pizarnik? Una serie de textos en los que las sombras del pasado familiar, los temores respecto a las fronteras de la propia mente y las ansiedades más íntimas; en los que la percepción sobre la belleza física propia considerada insuficiente, y la existencia emocional voluble y apasionada, la material y muy corpórea, y la espiritual escurridiza y siempre dolorosa –en pocas palabras, en los que las vicisitudes de una intensa vida biográfica– se enlazan al escritorio de trabajo, al oficio mismo, al forcejeo con las palabras: a preferencias autorales y bibliografías, visiones sobre proyectos literarios, dudas sobre la propia obra y más aún, sobre las propias capacidades. Este viaje ocurre sobre una prosa cada vez más pulida, que toma por sorpresa a quien la lee al convertirse finalmente en una impecable narración poética.

La existencia volátil de Pizarnik la obligó a leer siempre unos ocho libros a la vez, y aunque luchó contra esta tendencia por considerarla parcialmente responsable de su propia etereidad mental, nunca logró controlarla. ¿Cómo no leer, se pregunta ahora esta lectora con los diarios en la mano, casi intentando hablar a su autora, por grupos de genealogía misteriosa? La autora concede razón: “Leer un libro solo es leerlo con la mirada mientras yo, detrás de mis ojos, medito en todos los libros que no leo en ese momento. Siento un deseo espantoso de devorar todos los libros”. Vivía apesadumbrada por su escasa capacidad de concentración y síntesis, por su narrativa aérea y discontinua, por su tendencia a lo abstracto, a la generación de imágenes más que de historias, y con todo, vivió proyectando escribir una novela autobiográfica. Comenta insistentemente sobre el proyecto, y ¿sin saberlo? convierte el diario en aquel libro que deseaba emprender y le parecía dificultoso, brioso. “¿Qué diría yo? –se pregunta Pizarnik al plantearse el proyecto autobiográfico– ¡Mis angustias! ¡Mis anhelos! ¡Mis invisibilidades!”. Cada entrada optimista sobre la posibilidad de este libro tiene su contraparte claroscuro: “… palabras que se van en cuanto trato de apresarlas (como un ladrón huyendo del que solo se ve el extremo del saco, al doblar una esquina). ¡Es desesperante! Trato de llegar a una cierta coherencia pues no es posible seguir tan despegada de mí misma”. Y esta dinámica de expansión y contracción, entre proyecto e impedimento, es una marca indeleble página a página, año tras año.

En tanto, desfilan las lecturas de Dylan Thomas, Hölderlin, Horacio. ¿Qué es lo relevante de estas lecturas? Lo que sugieren sobre el cuerpo mayor que las reúne: la descripción de aquel recorrido en pos de la palabra, un recorrido solitario, arriesgado, y sí, atemorizado, desprovisto de maestros (aunque Pizarnik lamenta no tenerlos), y cargado de visiones. La acompañan el amor por Vallejo: “mi adorado poeta triste”, con quien habla, a quien le escribe. Su cercanía a Paz, su seguimiento a Cervantes, Proust, que le habla al oído: “Aguante usted el ser calificada de nerviosa. Pertenece usted a esa familia magnífica y lamentable que es la sal de la tierra. Todo lo grande que conocemos nos viene de los nerviosos. Ellos y no otros son quienes han fundado las religiones y han compuesto las obras maestras. Jamás sabrá el mundo todo lo que se les debe, y sobre todo lo que han sufrido ellos para dárselo”. De Huidobro señala: “Otro amante compañero de mi soledad. ¡Él sí que sufrió del sentimiento trágico de la vida! Siento que me duele la sensibilidad. Siento que desaparecieron mis órganos, vísceras, sangre, etc… Me identifico con Huidobro en su relación con los objetos, en ese percibir de su vitalidad. Es como cuando yo decía que siento que cada objeto me grita”. Sobre Apollinaire indica: “… aconsejaba para vencer el vacío escribir una palabra luego otra y luego otra hasta que se llene”. Quizás los diarios son ese antídoto al vacío, una palabra tras otra. El tiempo que Pizarnik hace para sí misma en su estadía en el mundo. Para Pizarnik no hay nunca un futuro donde escribir nada. Y es cierto, lo que se escribe, mucho o poco, sea su autora suicida o no, se escribe siempre en el hoy. Tic, tac. “Suicidarse es poseer aquella máxima lucidez que permite reconocer que lo peor está ocurriendo ahora, aquí.

Los rostros en la calle. Nadie quiere ser paisaje”.

Sin embargo, esta constante conjunción de voces también encuentra dificultad, la autora no las complace ni siempre se deja complacer, les pide más: “Ningún libro puede ya sostenerme. Dostoievski me aburre. Nietzsche me deja insensible. Siento un caos. No sé por dónde empezar”. Es esta insatisfacción la que lleva a Pizarnik más allá, a explorar siempre el límite, aún a pesar de sí. Así el empecinamiento por el manejo del lenguaje –la intención de crear ese lenguaje– se encuentra con la conciencia de que para generarlo habría que mudarse, habría que existir en otro plano, uno en el que las relaciones sociales y amorosas son un estorbo. Porque la realidad es esta: para escribir hay que siempre salir de la cotidianidad. Y la vida femenina tradicional (casarse, tener hijos, vivir con la gente “normal”) no acepta esa periferia.

Pizarnik se pregunta por la feminidad y descubre cuán dependiente es del flirt, de la aceptación por parte del otro para adecuarse a la propia piel, a la propia existencia: para ser sin conflictos. Se culpa por su tendencia dependiente, por su constante búsqueda de amor, por sus inseguridades emocionales, al punto de considerar irónicamente la escritura como un simple ardid: “¿Para qué escribe usted? Para que me quieran”. Al mismo tiempo, distancia este conflicto del sexo puro: “el único lugar en donde todo está permitido… el acto sexual es independiente, una especie de zona cerrada por un círculo. Se puede hacer el amor con cualquiera sin que intervengan conceptos como amistad, amor, familia… Es como ir al cine: un silencio y una participación”. Y por ello, no quiere amantes “(pues desordenarían las horas de estudio)… ¡Tendrían que crearse burdeles especiales para mujeres artistas! Pero no los hay”. Pero no se acomode el lector, no se trata de intercambio volátil y simple: es, tanto como agonía, contraparte de la muerte y felicidad. Lo sexual, dice, es el único camino de iniciación. Más aún, discurre sobre la masturbación como experiencia perfecta, es poseer y ser poseído, así como suicidarse es morir y asesinar a la vez, y como ser visto y ver al mismo tiempo: “Siempre quise vivir en el interior de un cuadro, ser un objeto a contemplar. Pero a veces quiero vivir en el ojo que mira ese cuadro en donde estoy”.

Así, el espacio asocial que vislumbra y del que es presa Pizarnik, el que requiere para crear ese universo literario propio y poderoso, no es solo solitario, no solo la aleja de lo femenino dominante, también la salva, pues sintiéndose ella siempre socialmente insuficiente, inadecuada –desarticulada por la oralidad, culposa por su tendencia nerviosa a la nicotina, al alcohol, a la alimentación desordenada– alejarse del mundo es guarecerse: “¡Siempre hay que aparentar la posesión de un fin! ¡Siempre el camino rectamente marcado!”. Se siente “al borde de”, y “pobre e idiota” por no lograr compartir el ritmo de la gente normal, que habla de cosas intrascendentes, nada, come, bebe, toma el sol “y yo siempre tan lejana, tan al borde del abismo, sintiendo un dolor agudo cuando me baño en el mar, sufriendo bajo los rayos del sol…”. Así, aquel borde en el que se propone existir es un borde creativo, es el borde de la noche, luminoso. Pero la noche y su contraparte: el largo sueño diurno, son símbolos de una muerte anunciada. Son un borramiento. “De mí puedo decir que ni duermo ni estoy despierta. Con rabia en la memoria. Con ira e impaciencia por un desenlace menos trágico que mi silencio. Escribo como detrás de una vitrina”.

El Miedo, muchas veces escrito en mayúscula, es otra constante junto a la existencia periférica. Miedo a sí misma, a la locura inescapable, a no ser lo suficientemente buena: “Acá, entre el cansancio y el humo, entre el Miedo y las ansias inmortales, me digo: he de escribir o morir. He de llenar cuadernillos o morir”. “¡Pensar que mientras yo fumo tranquilamente mi inconsciente se debate entre una vida árida o productiva! Y todo este escándalo electoral tengo que soportarlo dentro de mi pequeño cuerpo. ¡Pesada cruz!”. Pero la autora sabe que solo creando puede subsistir, que eso “es lo único importante en el mundo. Agregar algo. Dejar algo… ¡Crear y nada más! ¡He de tapar el fracaso de mi vida con la belleza de mi obra! ¡Crear!”.

Coexistiendo con esa tensión y ese pavor, la alegría extática o su búsqueda: “Quisiera pensar en algo sublime. En el nacimiento del Hombre, en los sacrificios de Oriente, en el asta de la bandera de Etiopía. Quisiera electrizar mis ojos y sacudirles su inercia doméstica. Quisiera levantar mis piernas, manchar el cielorraso, arrodillarme junto a un sapo ahogado, clasificar los tonos de un pétalo, registrar los bolsillos del Rey de Suecia, distinguir al tacto los cuatros reinos animal, vegetal, mineral y humano, revivir los éxtasis de Juana de Arco exhalando albores para destruir el fuego… Suena el despertador. Estiro mi angustia. Desmenuzo el frío vistiéndome en la auténtica oscuridad que enmarca las 6 horas”.

El conflicto va in crescendo mientras cristaliza la capacidad autoral, el advenimiento de la voz temida y esperada. “Cada mañana despertar, tener que llorar y tomar café. No puedo gozar de la vida. No encuentro en ella ningún interés. Solo algunos consuelos… Ojalá enloquezca o muera pronto”, afirma el sábado 2 de noviembre de 1957: “… hay un vacío, un bicho que es vacío me muerde. Siento que me muerde el corazón. Y no hay solución para mí”. Dos días más tarde: “Siempre el bicho, la poesía. Una muchacha mordida y un aullido que quiere trascenderse y ser lo más universal posible… soy un vacío convulsionado por el dolor. Sufro”.

A partir de la segunda mitad del libro, la autora comienza a temer a sus propios escritos, a la acumulación de papeles, a no tener dónde ponerlos, “¿para qué escribir un poema más que luego exigiría ser pasado a máquina y guardado en una carpeta?”. Sale menos, escribe entradas más breves, igualmente brillantes y mucho más concentradas. Esta es la bisagra en la que la lectora sabe que no hay vuelta atrás. Este es el punto en el que la historia pivotea, pues si desde el inicio se planteó la contradicción entre escribir o morir, enloquecer o morir, ahora se corrobora un solo recorrido: “Escribo rápidamente y miro el reloj. Temo no tener tiempo. ¿Cuánto viviré aún? Leo con urgencia, miro y es vertiginoso. Corro. Adónde corro. Hay un cuchillo, algo presto a decapitarme. Nunca sentí más miedo”.

Mientras el final se acerca, la escritura se hace más depurada, el deseado manejo del lenguaje se perfecciona y se hace cada vez más tangible. Así, esta colección de libros va en espiral, si las preocupaciones y los miedos son siempre los mismos, el discurso literario evoluciona permitiendo a tales preocupaciones aparecer cada vez más luminosas, al punto que a partir de 1961 el proyecto de novela autobiográfica se hace patente en la colección misma, en fragmentos o textos de narración poética de sutileza y honestidad perfectas: “Si escribo sobre mí misma es para depurarme”.

Pizarnik va mostrando una maduración psíquica y espiritual que no la salva, que le ofrece conciencia de la (des)conexión humana con respecto a los sentidos más profundos de la existencia: no hay misticismo, ni práctica posible que lleve a una sensación de completitud, hay visión dolorosa e inevitable de esta (des)conexión. “Importa divinizar un mundo sin divinidad; encontrar mitos en un mundo vacío… Creo haber tenido siempre una fuerte conciencia de lo Ausente. Ahora bien: es preciso descubrir la Presencia (en singular o plural)”. La experiencia espiritual negada (y por tanto existente como preocupación) es también literaria: “De cada veinticinco poemas que uno escribe –y esto si tiene suerte– cuatro o cinco poemas son válidos. No me quejo. Digo que el movimiento que nos impulsa a escribir un buen poema es el mismo que nos impulsa a fracasar. Algo –el azar u otra entidad abstracta– interviene para dotar de gracia algunos poemas”.

En efecto, no cree en Dios, ni en nada intangible más allá de la idea, más allá de la gracia que la acompaña en ocasiones al escribir. Solo cree en la vida presente y eterna a través de sus libros. “No comprendo al lenguaje. Solo me atengo al lenguaje”. “Nada tengo a favor de la literatura pero debo y quiero atenerme solamente a ella”, escribe el 30 de diciembre de 1971, fecha de una de las últimas entradas, luego de dos intentos de suicidio y varias reclusiones en centros psiquiátricos: “Este es mi ruego: que no tenga miedo de las sombras”. Y no lo tiene. Y no lo tuvo.