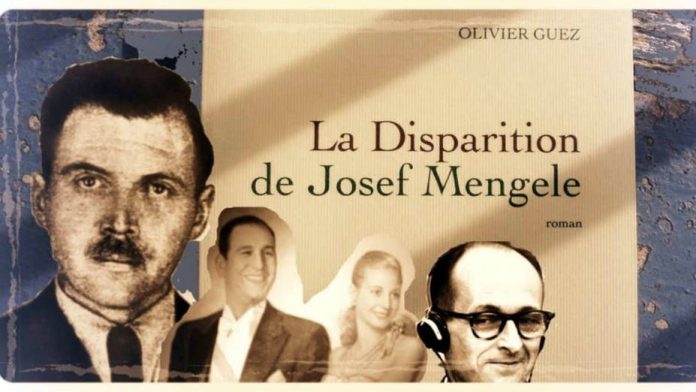

“Desconfianza. El hombre es una criatura maleable, hay que desconfiar de los hombres”, nos dice Olivier Guez en su libro, La desaparición de Josef Mengele (Grasset, 2017). Esta obra ganó el premio Renaudot el año pasado. Junto al Goncourt, es la distinción más alta que se puede obtener en Francia para una novela de ficción.

El libro sigue al tristemente célebre doctor Mengele y sus teorías sobre la eugenesia, la manipulación biológica para mantener una raza “pura y aria”. Guez ataca el tema desde tres frentes distintos. Por un lado, penetra la mente y los argumentos de uno de los personajes más nefastos del siglo XX y sus experimentos torcidos. Otro flanco es el ambiente mundial después de la Segunda Guerra, donde regímenes como el peronismo protegen a los nazis en busca de una supuesta “tercera vía” entre el capitalismo y el comunismo. Finalmente, entre la situación mundial y la personal, el autor coloca la relación de Mengele con su hijo Rolf, y las justificaciones que avanzará para explicar su papel en los exterminios masivos de Auschwitz.

La obra es un documento fascinante sobre la “disonancia cognitiva”, un proceso psicológico descrito hacia finales de los cincuenta. Según la teoría de Leon Festinger, los seres humanos somos capaces de construir justificaciones que nos evitan la responsabilidad de nuestros actos. Por ejemplo, alguien a quien le han enseñado que “robar es malo” pero que se ve envuelto en una acción delictiva, debe construir una justificación para sus acciones. Después de afirmar que “robar es malo” y constatar que “yo estoy robando”, el sujeto creará una igualación cognitiva: “robar a un corrupto no cuenta” o “debo alimentar a mi familia así que estoy en lo correcto”, entre otras.

Ya hemos hablado en esta columna sobre el perdón a familiares que incurren en actos despreciables (http://www.el-nacional.com/noticias/entretenimiento/podemos-perdonar-dictadores_215401). Es por esto que resalta el libro de Olivier Guez, porque nos recuerda que, a pesar de correr y esconderse, Mengele no pudo escapar jamás al juicio de su propio hijo, Rolf.

La novela empieza con Mengele recorriendo las Avenidas de Buenos Aires. Recuerda con nostalgia sus años frente al laboratorio humano más grande del mundo. Era Mengele quien decidía el destino de los judíos de Europa en Auschwitz: a la izquierda, la muerte inmediata, las cámaras de gas. A la derecha, la muerte lenta, los trabajos forzados o su laboratorio, lleno de “material humano inadecuado”: enanos, gigantes, estropeados, gemelos… Carne que el doctor inyectaba, sangraba y medía tratando de producir superhombres arios de gran fertilidad. Fue así como obtuvo su sobrenombre de “Ángel de la muerte”.

Así, cuando acaba la guerra, Perón crea una compleja red detrás de su Oficina de Información para darle asilo a la peor escoria nazi. Diplomáticos y funcionarios corruptos en la España franquista, Suiza e Italia, protegen y reubican a los criminales de guerra. Perón cree poder triunfar donde Mussolini y Hitler fracasaron: la creación de un “eje no alineado”, independiente de la URSS y de los EEUU.

Son estas apuestas ideológicas y políticas las que destruyen vidas. Cuando gobernantes megalómanos disponen de la existencia de miles de personas para acceder a sus fantasías personales, el mundo entero se lanza a las fauces de la locura.

Los ciudadanos abrazan estos cantos de sirena y creen los cuentos oficiales. Es así como el “Círculo de Dürer”, una organización de nazis argentinos y alemanes que frecuenta Mengele, borra los testimonios de los campos de concentración de un plumazo: son “propaganda enemiga”.

De esta manera, creen que integrando a Adolph Eichmann al círculo tendrán explicaciones sobre lo que realmente ocurrió. El Teniente Coronel de las SS seguramente aclarará los malos entendidos en torno a la solución final. ¿Verdad que las intenciones y los actos de los nazis eran nobles?, le preguntan.

Sin embargo, el esbirro de Polonia no solamente confirma todos los rumores, sino que se ufana de haber logrado asesinar “seis millones de judíos” y lamenta no haber podido “completar su misión”, ante el horror de sus interlocutores argentinos. Así, los tontos útiles del nazismo suramericano, quienes creían que el nazismo era “puro”, descubren la verdad, narrada por un Eichmann que se regodea en los detalles más mínimos sobre las marchas de la muerte, las hambrunas, las cámaras de gas y los crematorios.

Ahora bien, Mengele es más precavido que el fanfarrón Eichmann. Jamás revela su identidad, razón por la cual el Mossad no logra ubicarlo. Cuando Israel identifica, secuestra y captura a Eichmann en 1959, Mengele cae en pánico y vuelve a esconderse.

Lo ayuda el “carnicero de Lyon”, Klaus Barbie. Este prospera en Bolivia, donde ha pactado con la CIA para que lo dejen tranquilo. A cambio de información sobre los comunistas en Alemania del Este, los americanos no le molestan. De hecho, la junta militar que instauró la dictadura en 1964 está muy contenta con sus asesorías sobre técnicas de interrogación y tortura.

La novela termina cuando el hijo de Mengele, Rolf, lo confronta en Brasil. Es la mejor escena de la novela, un juicio del cual el doctor nazi no puede escapar. Rolf se sienta en la sala y lo encara: ¿por qué fue a Auschwitz? ¿Qué hizo allí? ¿Es culpable de los crímenes que se le imputan?

Así, el asesino frío y calculador, capaz de silbar arias de Ópera mientras clasifica prisioneros y decide su muerte, vacila. Balbucea una justificación, propone comer algo primero. Le ofrece cerveza y vino a su hijo; intenta desesperadamente evitar el tema. Rolf insiste: no ha atravesado el Atlántico para beber cerveza. Quiere saber la verdad.

Josef Mengele empieza a justificar sus acciones. Apela a la necesidad histórica: “o hacíamos algo, o Alemania moría”, al deber de defender “la raza aria” y al proyecto alocado de Hitler de llegar a un millardo de alemanes en el año 2200. Rolf conoce todas estas teorías, así que insiste, “Papá, ¿qué hiciste en Auschwitz?”.

El doctor responde con el no muy original, “hice mi deber”. Había que purificar la sangre, liberar al cuerpo del virus extranjero. “Ayudé a la gente –explica el asesino–, seleccionando la mayor cantidad para los trabajos forzados, para que pudiesen sobrevivir. (…) Hice mi trabajo porque amo a Alemania, porque era mi deber moral y legal. No inventé Auschwitz, solo fui una pieza en el engranaje”, concluye.

Después de dos días y dos noches de discusiones, Rolf renuncia a la idea de escuchar a su padre arrepentirse. Se retira asqueado, incrédulo ante la frialdad de su progenitor. Jamás se vuelven a ver.

El doctor Josef Mengele murió en Brasil sin jamás responder por sus crímenes. Al menos no de manera pública ya que el desprecio de su hijo le hizo más daño que cualquier corte de la Haya. Tal vez sea ese nuestro consuelo: a pesar de que no podamos llevar a los dictadores a juicio, jamás podrán escapar a su infierno personal. La desaparición de Josef Mengele es una buena advertencia a todos aquellos que creen que pueden comprar su salvación con dinero, poder e influencia. Por más que huyamos o nos ocultemos, en Argentina, Bolivia o Brasil, jamás podremos escapar a los demonios que llevamos por dentro.